過去の成功経験や長年のカンに基づいた経営手法は通用しない時代となりました。自社の経営状況を正確に把握し、勝ち残るための戦略にもとづいた経営を執らなくてはなりません。多くの経営者の方が、「このままじゃダメだ。変えなければ!」と、日々悩み、考えておられることでしょう。

では、何を変えるべきなのでしょうか?

本コラムでは、今までのドンブリ勘定から脱却し、正しい個別原価計算にもとづいた先読みを可能にするプロジェクト管理体制の構築についてお話します。

ドンブリ勘定から先読みのプロジェクト管理体制へ

世界金融危機、止まらない円高、出口の見えない不況の中で、今まではドンブリ勘定でも結果的に利益が出ていた企業も、今は生き残りをかけて、経営資源の選択と集中を行わなければなりません。

特に、広告代理店業・広告制作業・イベント業・Web制作業・ソフトウェア開発業などの、プロジェクト型ビジネス(具体的なモノを持たない知的労働型サービス業で、案件、プロジェクト単位で売上を管理しており、売上の原価の中で、労務費が占める割合が高い業種)の企業は、プロジェクトが終了してから赤字が判明するなど、ドンブリ勘定になりがちです。

プロジェクト型ビジネス企業が、利益を創造し、この不況の中で先読みを可能にするプロジェクト管理体制を構築することは、必須といっても過言ではありません。

「工事進行基準」がプロジェクト型ビジネス企業に与えた影響

2009年4月より、「工事進行基準」が原則適用となり、ソフトウェア開発業界に大きな衝撃を与えました。「工事進行基準」とは、プロジェクト完成前であっても、その進捗度を見積もり、売り上げと売上原価を計上する収益認識の方法です。

「工事完成基準」の場合には、プロジェクトが完成し発注者側の検収を受けた時点で収益を認識するため、収益の客観性と確実性が担保されます。ところが、「工事進行基準」の場合には収益認識につき見積もりの介入する余地が大きいため、信頼性の高い金額の見積もりが求められることになります。

具体的には、プロジェクトの受注金額である「工事収益総額」、そしてプロジェクトの原価予算である「工事原価総額」、最後に「決算日における工事進捗度」の3つの合理性をもって見積もる必要があります。逆に言うと、この金額の見積もりの信頼性が低いと、曖昧な数字で売上と売上原価が計上されてしまうことから、「工事進行基準」の適用はできないことになります。

この「工事進行基準」の適用は、ソフトウェア開発業界には、単なる制度の変更という以上に大きな意味があります。なぜなら、「工事進行基準」の適用には、従来とは異なる高度なプロジェクト管理、見積精度の高いプロジェクト管理体制の構築が必要となるからです。

見積精度の高いプロジェクト管理体制により、効率的なコスト削減を実現し、本来獲得できる利益の確保、赤字プロジェクトの早期発見が可能となり、プロジェクトの利益管理ができます。このように、プロジェクトの見積精度を向上させることは、ソフトウェア開発業にとって、経営上メリットの大きい施策と言えるのではないでしょうか。

※なお、広告代理店業・広告制作業・イベント業・Web制作業などもソフトウェア開発業と同じプロジェクト型ビジネス企業ですが、ソフトウェア開発業とは違い、工事進行基準の適用が必要なケースはそれほど多くありません。しかし、見積精度の高いプロジェクト管理体制の構築は、プロジェクトの収支向上につながりますので、ソフトウェア開発業に限らずプロジェクト型ビジネス企業の方は、本コラムをご参考にしてください。

今こそ個別原価計算を見直すべき

しかし、ドンブリ勘定であった企業が、プロジェクトの見積もりの精度を向上させるには、困難を伴う場合が多いとされています。その要因のひとつが、今回のテーマである先読みを可能にするプロジェクト管理体制構築のための正しい個別原価計算です。

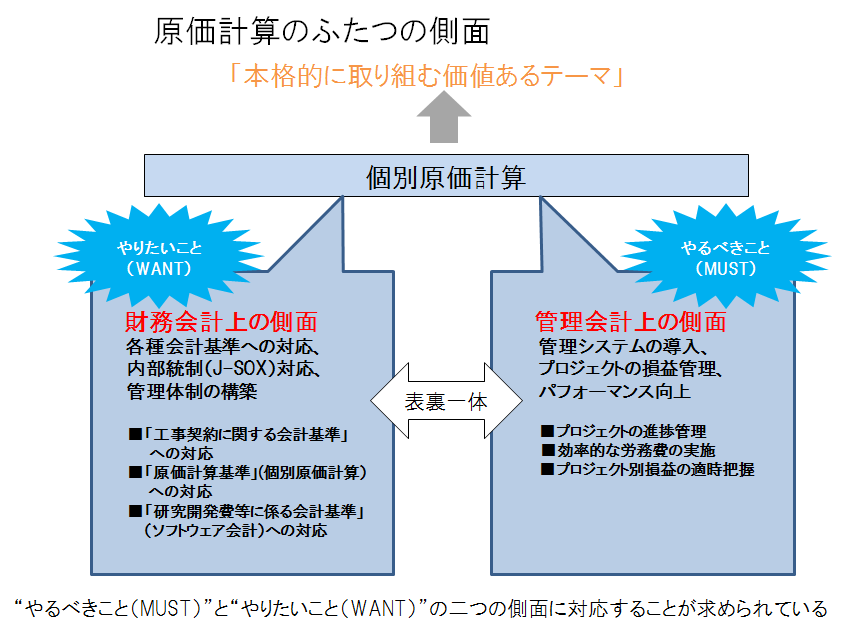

今までの個別原価計算を見直すことは、ドンブリ勘定になっていたプロジェクト管理体制を、先読みを可能にするプロジェクト管理体制へと変える良いきっかけです。またこれは、財務会計上の側面と管理会計上の側面の両方を備えた、本格的に取り組む価値のあるテーマでもあります。

財務会計とは、貸借対照表や損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を中心とした会計情報を、株主や債権者、当局などの企業外部の利害関係者に提供することを目的にした会計のことを指します。対する管理会計は、経営者や企業の経営幹部への情報を目的としたものです。

次回は、個別原価計算の二つの側面、つまり「財務会計」と「管理会計」のうち、「財務会計」の側面にスポットをあて、その背景や特徴を紹介していきます。