2025年初に「GXビジョン2040 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略」が閣議決定され、日本におけるGX推進が更に加速する中、和歌山県では、「わかやま資源自律経済ビジョン」や「わかやま成長産業開拓ビジョン」を策定し、GXやサーキュラーエコノミーに関する方向性を明確に打ち出している。

こうした動きの中で和歌山県ではさらなる県内でのGX産業の集積を目指し、県内で新たなGXビジネスの創出や、将来的な産業集積のポテンシャル調査、脱炭素経営推進を実現するため「G³Drive(ジーキューブドライブ)」を始動し、そのキックオフイベントとなる「G³Drive Kickoff」を開催した。

「GREEN・GROWTH・GURUMI(地域ぐるみ)を事業成長にどう接続するか」を主題に、県内企業や和歌山の取り組みに興味を抱く県外企業がリアル・オンラインのハイブリッドで集い、GX起点の価値化と実践に関する専門家の視点も交えながら、和歌山におけるGXのポテンシャル、先行事例、制度動向とそのインパクトを幅広く認識し、県内のGX推進への機運を高めた。

イベントは、ライフスタイルアクセント株式会社 代表取締役/ファクトリエ代表の山田氏、株式会社アスエク 代表取締役の市川氏による基調講演と、パネルディスカッションの二部構成。基調講演では、価値化に資する環境に配慮するものづくりは標準ラインとしつつ、作り手のストーリーから紡がれる新たなブランディングの要諦や、実践に資するPFAS代替など、“規制対応×価値設計”の実践が紹介され、続くセッションでは2026/2028年の政策マイルストンと価格転嫁リスクを前提にした経営設計の要点が示された。

本記事では、当日の内容をダイジェストで振り返りつつ、登壇者の発言を交えながら、和歌山県が「G³ Drive」を通じて描くGXの実装モデルについてご紹介する。

「G³Drive」とは

G³(ジーキューブ)とは、「GREEN・GROWTH・GURUMI」の3つを組み合わせた、環境というテーマや事業領域で地域一体となって事業成長に繋げていくという趣旨から生まれた和歌山県独自のコンセプトである。

「G³ Drive」のミッションは、県内企業のGXビジネス創出と脱炭素経営への挑戦を後押しすること。単なるCSRではなく、脱炭素を価値(競争力・収益機会)に転換する“価値化”と、排出削減を継続的に進める“実践”を両輪で進める設計だ。

キックオフでは、和歌山県庁の田村氏から、「グリーンは目的ではなく事業成長のための手段」であり、受け身ではなく波に乗って実利を取りに行く姿勢が重要だというメッセージが示された。従来のCSR的発想から脱し、10~20年先を見据えた事業モデル転換を前提に、GXを収益構造に接続していくべきだという提起である。

加えて、補助金・支援策について今は厚いが永続しない可能性があるため、初期コストの圧縮に積極活用しつつ最終的には自走する計画が求められること、そして県は伴走支援を通じて技術の目利きからビジネスの出口設計まで共創していく方針が示された。

具体的なプログラム展開は段階的に構成される。まずはキックオフ(2025年7月9日開催)で方向性を共有し、「G³ Drive Camp」で業種別セミナーや勉強会を通じて「業界のありたい姿」と自社の打ち手を描く。「G³ Drive Sherpa」では、業種不問で伴走型の個別支援を提供し、県外のスタートアップや大企業との協業も視野に具体化を加速。加えて、年4回の「G³ Drive Dojo」でGXと脱炭素経営の基礎から先進事例までを幅広く学び、全社的な理解を底上げする。

県内先行事例も公開されており、建設・製造・農業・リサイクルなど多様な企業が、可視化・省エネ・人材採用・新規収益源の創出といった成果を示している(掲載内容は2025年3月時点)。自社の取り組みを具体化するためのヒントとして活用できるだろう。

詳細:https://wakayama-pref-g3drive.jp/

基調講演:「つくり手の想いを届けるブランディングとサステナブル経営」

講演では、環境負荷が大きいとされるファッション産業において、GXを“目的”ではなく“事業成長の手段”として組み込む道筋が示された。

登壇者紹介

登壇したのは、ライフスタイルアクセント株式会社/ファクトリエ代表の山田氏。熊本の衣料店に生まれ、若くして渡欧。パリでの就業経験を通じて「本物のブランドは工場から生まれる」という認識に至り、日本各地の工場を訪ね歩く活動を開始した。衰退が続く産地の現実を前に、下請け依存からの脱却と“工場が主語のブランドづくり”を掲げ、全国の工場と協業を広げてきた。

ファッション産業の環境課題と、解としての「長く使う」

水資源の大量消費やCO₂排出、排水汚染といった負荷の大きさを前提に、同社は「長く使える」こと自体を環境対応の中核に置く。流行消費を前提にした短命なプロダクトサイクルから距離を取り、品質と修理性、時代を超えるデザインを積み上げることで、買い替え起因の環境負荷を抑え、顧客価値と環境価値を両立させる考え方を示した。

また、熊本の老舗洋品店で育った同氏は、20歳で渡仏しブランド小売の現場に身を置いた。そこで「本物のブランドの源流は工場にある」という価値観に出会い、日本の工場から世界基準のブランドを生み出す決意に至る。一方で国内の産地は下請け構造と低収益に苦しみ、若手採用も進まない。山田氏はこの負の循環を覆すため、工場を主役に据える事業に踏み出した。

そこで、取り組んだのがつくり手の可視化、工場名を前面に押し出す方針だ。全ての製品に工場名を冠し、商品とともに工場からの手紙やレビューを届ける設計に踏み切った。従来の“誰が作ったかを隠す”慣行を反転させ、作り手をブランドの主役に据える発想である。

この可視化は、顧客の信頼形成だけでなく、工場の誇りや採用力の向上にも直結する。裏方に置かれてきた技能と人格を、価値の物語として前面化することで、地域の産業基盤にも光を当てる。

加えて、同社は価格決定の主導権を工場に委ねる「希望工場価格」を導入する。工場が継続可能な水準で利益を確保できるようにし、関係性を長期で最適化する狙いだ。結果として、適正利潤の確保が品質維持・投資余力の源泉となり、ひいては顧客価値の向上に反映される構造が生まれる。

規制対応と価値創造の両立──非フッ素の撥水「NEW EVER」

講演では同社が取り扱う製品から具体例が示された。人気の白いコットンパンツでは、当初のフッ素系撥水から脱却し、非フッ素で同等の撥水・耐久を実現する「NEW EVER加工」へ移行した。世界水準の化学物質規制を前提に、薬剤メーカーとともに再設計。規制順守を“やむなしのコスト”ではなく、長寿命価値の中核に据えることで、再販売の道を開いた事例として位置づけた。

その他にも、長時間座位による血行負荷に配慮した人間工学設計のパンツ、抗菌・通気性に優れた和紙素材のソックスなど、日本の技術資産を顧客課題に結び付ける試行を継続する。発明の“種”は工場に眠っており、それを商品という“解”に翻訳するのが自社の役割だと山田氏は強調する。

レビューやインタビューを高頻度で収集し、工場にフィードバックする。年に一度の「ものづくり文化祭」では作り手と顧客が対話し、改善要望や使用実感が次の開発に反映される。裾丈や着用シーンの不満点など具体的なインサイトを、設計改善に直結させる運用である。作る側と買う側の認識差を埋める対話を常態化し、プロダクトの学習速度を上げることができるだけでなく、工場側からは「誰のために作っているかが見えること」が仕事の質とモチベーションを高め、地域での知名度向上が採用にも効くという実感が語られた。

まとめ

工場が自社名で売る比率を高めると、第一に粗利が厚くなり、第二に繁忙・閑散の波を緩和でき、第三に現場のモチベーションが顕著に上がる。タグに自社名が刻まれ、顧客の反応が直接届くことで、“つくる誇り”が循環し始める。地域に技能が残り、次世代人材の入口にもなる。

山田氏はブランドを「約束と信頼」と定義する。品質の良さ、時代を超えるデザイン、可能な限りの修理対応、そして工場とともに歩む姿勢がその核になる。工場の可視化、公正な価格、規制を見据えた素材選択、そして“長く使う”ための設計——これらの積み上げが、サプライチェーン全体の環境負荷を下げ、産地の持続性を高めるGXそのものであると結んだ。

講演:「脱炭素経営の潮流から生まれる新たな企業経営の概念」

続いての講演では、グローバルに進む気候変動対策の加速を踏まえ、日本の企業が直面する“ルール変更”にどう備え、どう機会化するかが語られた。

登壇者紹介

本講演には、商社で金属・エネルギー分野に長年従事し、パリ協定後の欧州でエネルギー戦略の転換を現場で体感してきた株式会社アスエクの市川氏が登壇。現在は脱炭素・サステナビリティ領域の事業伴走に取り組む。

市川氏登壇の過去の記事:COP29にみる世界の気候変動対策と ネットゼロに向けたトレンド

なぜ今、脱炭素経営か

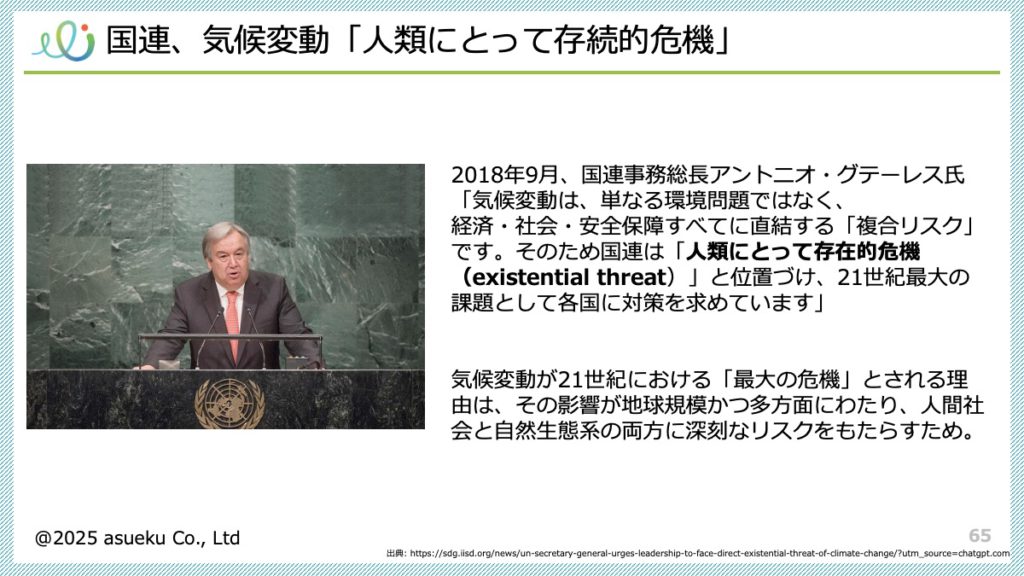

市川氏は、気候変動を人類にとっての存続的危機と位置づけ、CO₂の過剰排出が温暖化の速度を加速させることで社会や生態系の適応時間を奪っている現状を指摘している。欧州の熱波や原発停止、水害と酷暑の交互発生などは、このリスクが既に先進国の実体経済や社会基盤に影響を与えていることを示している。

エネルギー部門が世界の温室効果ガスの主因であり、全ての産業がエネルギーに依存する中、日本の競争力の基盤であった安価な化石燃料への依存構造が根本的な転換を迫られている。基礎エネルギーの転換は産業ポートフォリオの見直しを不可避とし、輸出産業を中心にCO₂コストが価格や取引条件に組み込まれつつあることから、これは環境配慮ではなく経営課題であると市川氏は強調する。

脱炭素経営とは経済ルールの変化に適応する経営であり、守りと攻めの二軸同時展開が必要とされる。守りでは価格競争力維持のための短期的なコストやリスク対応を行い、攻めでは需要変化を捉えた新価値や新事業の創出を目指す。この両軸を同時に回すことで、環境対応を費用から競争力へと転換できると説いている。

経済のルールに適正コストを組み込む

次に、経済のルールにどのように適正コスト組み込んでいくかが論じられた。市川氏は、温室効果ガスの適正コストが補助金・助成金、開示、賦課・罰金という三つの経路を通じて経済ルールに組み込まれつつあると分析している。

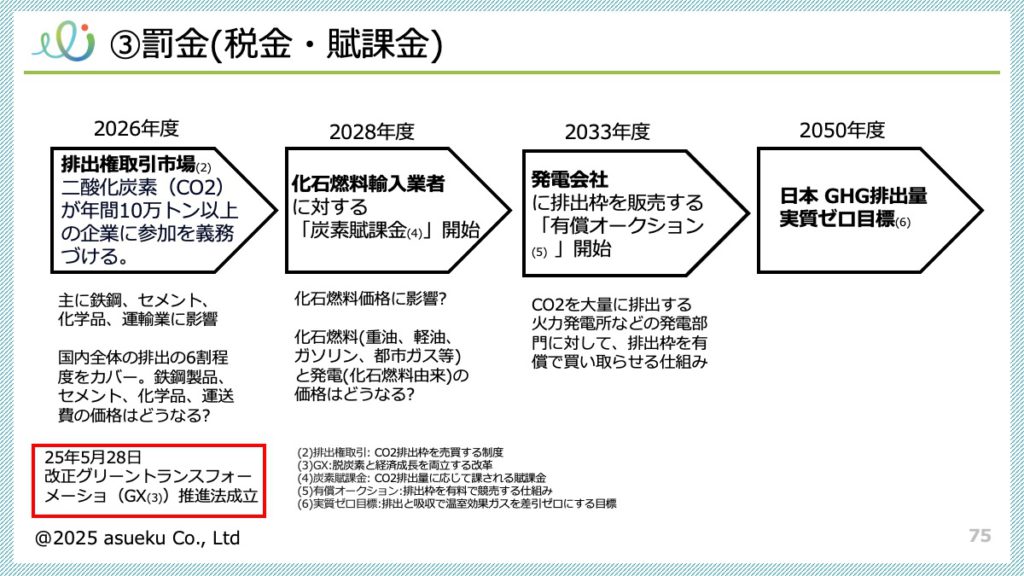

補助金はファーストランナーを生み出すための時限措置であり、和歌山県・市でも太陽光・蓄電池・EV導入を後押ししているが恒久的ではない。開示は取引先からのGHG排出量や人権・労働環境の確認要求を通じて実装が進み、数字が劣後すれば是正圧力が働くため実質的な行動変容のトリガーとなる。賦課は金銭負担を直接伴うフェーズで、日本もこの段階に踏み出している。

具体的には、2026年度に改正GX推進法により年間10万トン以上排出の企業に排出権取引所への参加が義務化され、輸出産業や先進企業が自社排出のオフセットに動き、やがて製品・サービス価格への転嫁が生じる見通しである。2028年度には化石燃料の輸入事業者に炭素賦課金が導入予定で、ガソリン・軽油・重油や火力由来の電力料金に間接的に上乗せされ、見えにくい形でのコスト上振れが発生してインフレ要因と混在して認識される可能性が高い。

この状況下で企業は、補助金の窓が開いているうちに設備投資を前倒しし、同時にGHG会計の基盤整備を進めるのが合理的である。工場単位でのScope1・2計測や主要製品のカーボンフットプリント算定、人権・労働のデューディリジェンス体制を整える守りの対応と、2026年以降のカーボンプライシング浸透と2028年の賦課金転嫁を織り込んだ価格・調達・電力ポートフォリオ設計を仕込む攻めの対応が必要である。環境対応を費用で終わらせず、コスト管理・ブランド・人材獲得まで波及させて競争力へ転化することが重要だと市川氏は強調している。

より持続可能なエネルギーを求めて

日本は「脱炭素電源を十分に確保できるか」が産業競争力に直結するという前提に立ち、電力コストを“最安”ではなく“国際的に遜色のない価格で安定供給”へ舵を切った。グリーン化に伴い国内の電力単価は上振れ得るため、英国45.1円/kWh、仏31.2円/kWh、独30.9円/kWhに対し、日本(2023年・産業用24.4円/kWh)が将来的にフランス/ドイツ水準に収まるレンジを目標とする考え方に整理されている。

2040年に総発電電力量の最大50%を再エネで賄うシナリオを提示。火力は方針転換が明確で、天然ガスは引き続き主力、一方で一般炭は“主力”から“バッファ(補助電源)”へ位置づけを下げる。太陽光を中心に再エネの大量導入・普及を加速させることが前提となる。

この計画には、国の目標だけでは達成困難で、企業側の“自ら作る”努力が織り込まれている。電力は「いずれ安く戻る」ではなく、国際水準を上限目安にした新しい価格前提で設計すべき局面に入った。結果として、電源調達の多層化、負荷平準化、原価感応度と価格転嫁の設計、そしてGX基本方針の中核であるカーボンプライシングへの備えが必須となる。CO₂が実コスト化する前提で、電力・燃料・製品価格の連動設計まで含めた“守りと攻め”の同時実装が経営の肝である。

守りと攻め――「価値化×実践」で事業を前に進める

市川氏は、短期の「守り」(コスト・リスク対応)に偏重せず、同時に「攻め」(新価値・新事業)を走らせる“両利き”の脱炭素経営を提唱する。和歌山県のG³ Driveでも、脱炭素を競争力に変える「価値化」と、サプライチェーンを含む継続的な排出削減の「実践」をセットで推進しており、キックオフ/Camp/Sherpa/Dojoの段階設計で企業の動きを加速していく。

短期的には売上直結が見えにくい領域でも、脱炭素に本気で取り組む姿勢は「将来性」を重視する若手人材の応募を呼び込む。公益財団法人京都市環境保全活動推進協会が京都市民1,000名を対象に行なった調査では、製品・サービス選択時に環境配慮を重視する層が約6割、就職先選定で気候変動への向き合いを見ている学生が36%に上る。人口減少下で人材獲得が最優先課題である以上、脱炭素は採用競争力のレバーでもあると結び、実行への一歩を促した。

まとめ

脱炭素は“良いことをする”から“競争条件そのもの”へと移行しつつある。制度・価格・電源の三位一体の変化を前提に、補助金が活きる今のうちに着手し、見える化と削減、そして新規事業の探索を並走させることが企業の生存戦略である——講演はそう示してクロージングした。

パネルディスカッション:「GXで開く和歌山県の産業の可能性」

本セッションでは、モデレーターをアドライト代表の木村が務め、ファクトリエの山田氏、アスエクの市川氏、吉田染工の吉田氏の三名が登壇した。GXの潮流、現場の実践、そして新たな価値創出という三つの論点を軸に、和歌山の産業がどこへ舵を切るべきかを具体と原理の往復で掘り下げた。

パネリスト紹介

ファシリテーターは弊社代表の木村が務める。パネリストは、基調講演を頂いた2名(山田氏、市川氏)に加え、吉田染工株式会社 代表取締役社長 吉田氏が参加した。吉田氏は1948年創業の染色加工企業を率い、工程の自動化や横編機導入、新サービス「ソメカラ」などで伝統と先端を接続しつつ、環境配慮をビジネス機会へと変換してきた経営者である。

テーマ1:GXの潮流と現場での変化

最初のテーマは「GXの潮流と現場での変化」と題し、経営者として捉えているGXの機運や

業界全体・全国的なGXの進展状況などが議論された。

議論の口火を切ったのは「なぜ今か」という視点だ。吉田氏は、染色が水と熱エネルギーを多用しCO₂排出が大きい産業である現実を正面から示し、社内処理での排水浄化や燃料転換(重油から天然ガス)などの削減策を積み上げてきたと語った。SDGsが語られ始めた2016~17年頃から早期に学びを社内へ持ち帰り、取引先や教育現場との対話を重ねた結果、環境配慮は「選ばれる企業」の前提へと変わりつつあるという。省エネはコスト削減にも直結するため、環境と経営は対立しないという視座を提示した。

直近では、自社の購買データをAIで解析して排出量を可視化する取り組みを進め、絶対評価に加えて他社との相対評価へ踏み込もうとしている。大学や高専からの協力要請にも応じ、工程別のCO₂測定をオープンに進める姿勢を示した。環境教育を受けた若い世代の感度は高く、地域企業が透明性を高めることは採用や連携の呼び水になると強調した。

山田氏は、GXをめぐる基本を三点に整理した。第一に、搾取的構造に依存する生産では産地が疲弊し持続しないため、取引をウィンウィンに再設計することが長期的存続の条件である。第二に、世界で戦うには甘い国内基準ではなく世界基準を前提にする必然がある。第三に、次世代や働き手に胸を張れる選択かという「人としての自分事化」が意思決定の軸になる、という点である。突飛な解ではなく、原理原則の徹底こそがGXの要諦であると位置づけた。

市川氏は、輸出やグローバル大手と取引のある企業からグリーン化が先行してきた現状を示しつつ、国内企業にも行動変容が波及し始めた背景に2028年度の炭素賦課金構想を挙げた。日本企業の多くが3年スパンの中期計画を運用しており、「3年後の価格転嫁リスク」が短期課題として顕在化したことで、再エネ導入や電力プラン見直しなどの実装検討が加速しているという。

3者の見解は、可視化と透明性、世界基準への適合、公正な関係設計という共通項で重なった。和歌山の産業がGXで機会をつかむには、環境配慮を「善意」ではなく競争力と採用力を高める経営要件として捉え、コスト転嫁の波が来る前提で行動に移すことが肝要であると結ばれた。

テーマ2:GXの実践と地域性

2つ目のテーマでは、吉田染工様での具体事例と社内の変化を参考に、地域での第一歩として何ができるか、和歌山らしいGXの可能性について、議論された。

吉田氏は、50年前からのモータのインバータ化、16年前の重油→天然ガス転換、今期の屋根上太陽光導入といった累積の省エネ投資を示し、SBT認定は“基準年以降の追加削減”要件ゆえ見送りとなったが、プロセス改善は続けていると語る。排水は自社で処理し、緑地の散水へ循環利用。社員は発電量モニターを日々チェックし、数字が現場の会話と行動変容を促す。

山田氏は、中小企業にとってのGXは、手段を目的化せず「自社のビジョンを社会性とともに前進させているか」を測る営みだと位置づける。地域課題に目を広げれば、林業の未活用資源など産業外の論点も価値化できる。虫食い材を黒染め発想で家具に昇華し、リサイクル素材と組み合わせて即完売に至った事例は、未利用資源×技術で需要を作る余地が大きいことを示す。補助金はビジョンに沿って活用する前提で、事業の輪郭を一段広く設計する姿勢が要点になる。

市川氏は「最初の一歩は“楽しめる仕組み化”」と提案する。役職を超えた社内ボランティアで太陽光や蓄電、カーポート発電の可否を検討する。サービス業では移動起因の排出が大きいため「新幹線優先ルール」のような運用ルールも効く。CO2は測れるからマネジできる——次に難易度が上がるのは生態系回復だと展望も置いた。

最後に和歌山らしい可能性と小さな実装として吉田氏からは、工場屋根の太陽光と発電モニターは社員の関心と学びを喚起し、天候や高温による出力変動も体感的に共有できることが提言された。排水循環の理想像に近づくため、処理水を敷地の緑地散水に回すなど「外へ出る水を減らす」小さな施策を積み上げる。地域の地の利として、洋上風力や日照条件の良さを生かしたカーボンフリー電力の活用が将来的な産業誘致・競争力にも直結しうると語った。

テーマ3:GXの機会が生み出す未来の価値

最後に、「GXの機会が生み出す未来の価値」として、GXによる新事業開発と人材採用の可能性について、採用・ブランド・新規事業の三位一体効果も論じられた。

吉田氏は「恥ずかしくない会社」を採用条件と並列に語り、GX対応は選ばれる企業の必要条件になりつつあるとする。工程別の排出データを持つことで、顧客に最適工程を“コストと環境負荷の両面”で提案でき、付加価値化につながる。地域としては洋上風力や日射量の優位を“カーボンフリー電力の地の利”に変える発想も提示された。

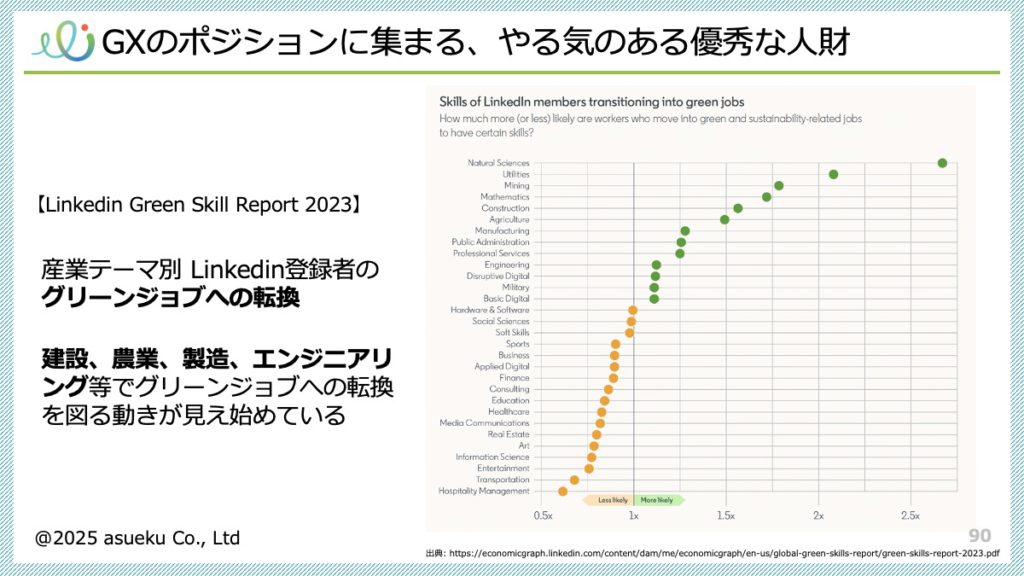

市川氏は“グリーンジョブ/グリーンキャリア”という労働市場の潮目を挙げ、建設・エネルギーを中心に国内でも需要が伸びると説明する。若手ほど将来性で企業を選ぶ傾向が強く、GXは人材獲得の武器になりうる。

山田氏は、事業開発の核心を「顧客価値の再定義」と置く。季節性が崩れつつある市場で、長く着られる設計、修理可能性、三年以上の使用を前提にした品質基準を商品企画に織り込み、発売前の10〜15回洗濯テストや全アイテムのLCA計測で“長寿命=低炭素”を実装する。顧客インタビューを月10件以上回す運動量が、採用とブランドの信頼に直結すると結んだ。

まとめ

本記事では、和歌山県が推進する「G³ Drive」の概要、基調講演、パネルディスカッションの内容を紹介した。

GXは「価値化×実践」の両輪で初めて駆動する。制度対応とコスト管理は“守り”だが、同時に地域資源を価値に変える“攻め”を仕込む。和歌山には、再エネの地の利、ものづくりの蓄積、未利用資源という三つのカードがある。小さく始め、数字で回し、顧客価値に接続する——その反復が、県内産業の競争力を底上げするというのが、今回登壇いただいた三氏に通底した結論であった。

G³Driveはこれらをドライブする取り組みとして機能する。ご興味のある方はぜひ以下のサイトをご覧いただきたい。