世界的にフードテックが注目を集める中、弊社アドライトは宮崎県とともに、県内の農林水産業や食品関連業の支援を目的とした「みやざきフードテックセミナー」を開催した。「『全国有数の農業県みやざき』が取り組むべきフードテックとは」をテーマに、フードテックに取り組む大手企業・スタートアップ企業・支援団体より、県外企業から見た宮崎県におけるフードテックのポテンシャルや可能性について、県内外での事例や動向を伺った。

イベントは、「フードテックの潮流と、宮崎県での事例」と題した講演と、「〜都会・大企業〜から見た、宮崎におけるフードテックのポテンシャル」と題したパネルディスカッションの二部構成で実施。基調講演では、株式会社スペックホルダー 代表取締役大野泰敬氏が登壇し、世界と日本におけるフードテックの潮流や、日本の食料安全保障の現状、宮崎県が持つ可能性について解説。パネルディスカッションでは、一般社団法人AgVenture Labの篠原氏、テラスマイル株式会社の西村氏、BIPROGY株式会社の平沼氏といった各分野の専門家が集い、DX化やデータ活用、スタートアップ支援の重要性について議論が交わされた。

本記事では、みやざきフードテックセミナーの全容を振り返り、登壇者の発言を交えながら、宮崎県がフードテックを活用して目指す未来について紹介する。

みやざきフードテックとは

フードテックとは、「Food」と「Technology」を組み合わせた言葉で、生産から加工、流通、消費等へとつながる食分野の新しい技術及びその技術を活用したビジネスモデルのことである。

その中で、みやざきフードテックセミナーとは専門家によるフードテックの最新動向の紹介・講演や、有識者や県内事業者の取り組みを発表するパネルディスカッションを通し、フードテックの導入に向けた機運の醸成や、県内事業者間や県外大手企業との交流・協業の機会創出を目指したセミナーである。今年度、2回目の開催であり、1回目と同様フードテックの有識者が集まり、有意義なイベントとなった。

第一回の様子はこちら:https://journal.addlight.co.jp/archives/suitz_event_20250124/

講演:「フードテックの潮流と、宮崎県での事例」

講演では、フードテックが世界的に注目される中、日本の一次産業はどのように発展すべきか、また宮崎県の農業や畜産業がどのように競争力を高めるべきかについて詳しく解説された。

登壇者紹介

本イベントの基調講演では、株式会社スペックホルダー 代表取締役 大野氏が登壇した。大野氏は食料安全保障・フードテックの専門家として、農林水産省のフードテックラボ製作委員会会長やビジネスコンテスト審査員長を務め、次世代フードビジネスの推進に尽力している。

食料自給率の実態と課題

講演の冒頭、大野氏からは不都合な真実として、日本の食料自給率の実態について紹介された。大野氏曰く、日本の食料自給率はカロリーベースで38%とされているが、実際には畜産や水産業における飼料の自給率を考慮すると、卵は97%から3%、牛肉は47%から13%、豚肉は49%から6%、鶏肉は64%から9%に低下する。これは、日本の食料生産が大きく海外の飼料や肥料に依存していることを意味しており、食料安全保障の観点から大きな課題となっている。

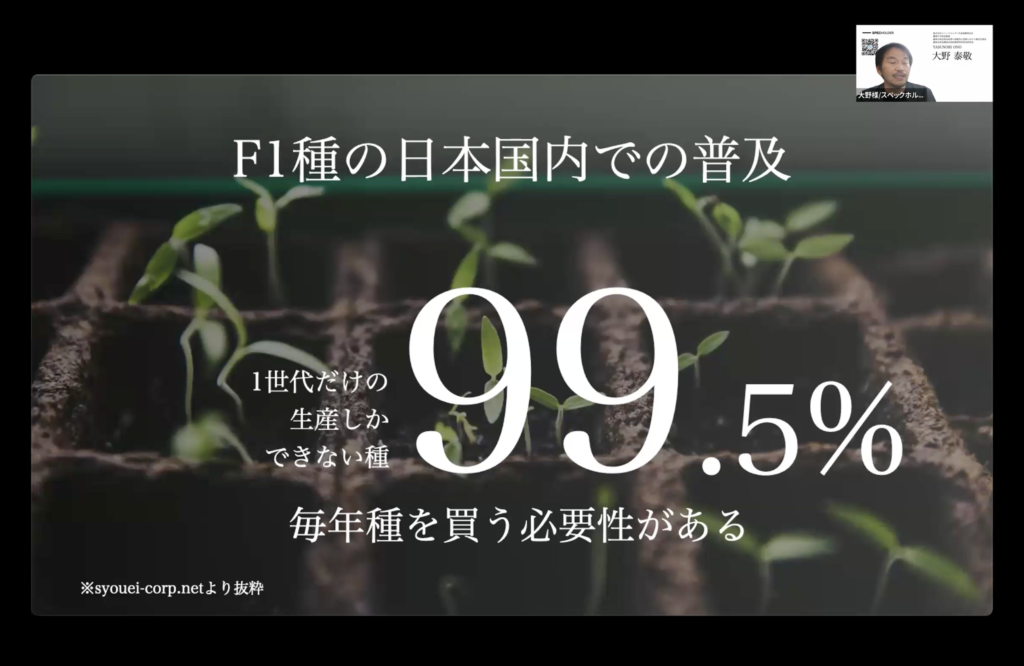

さらに、農業の種子も約99.5%がF1品種(1世代だけの生産しかできない種)であり、国内メーカーを経由しているものの、その交配技術の90%は海外に依存しているという実態がある。

また、大野氏は、養殖業におけるコストの現状についても触れ、特に飼料価格の高騰が深刻な問題となっていると説明した。養殖業では運営コストの約70%が飼料代に充てられているが、その価格が2~3倍に跳ね上がっている。これは生産者にとって極めて大きな負担となり、持続的な経営を圧迫する要因となっている。

しかしながら、消費者向けの価格が2~3倍に上昇しているわけではないため、このコスト増はそのまま生産者の赤字としてのしかかっている。市場価格が変わらない中でコストだけが増加し続けるという現象は、養殖業の存続に関わる大きな課題であり、対策が急務であると指摘した。

世界のフードテックトレンドと日本のギャップ

また、大野氏は、日本におけるフードテックの認識と、世界におけるフードテックの実態の違いについても指摘した。Googleの検索履歴などを分析すると、日本人が「フードテック」と聞いて思い浮かべるのは、「大豆ミート」「昆虫養殖」「培養肉」の3つであり、多くの人がフードテックを「最先端技術を駆使したもの」「一部の先進的な企業が取り組む分野」と認識している傾向がある。しかし、これは世界のフードテックの現状とは大きく異なる。

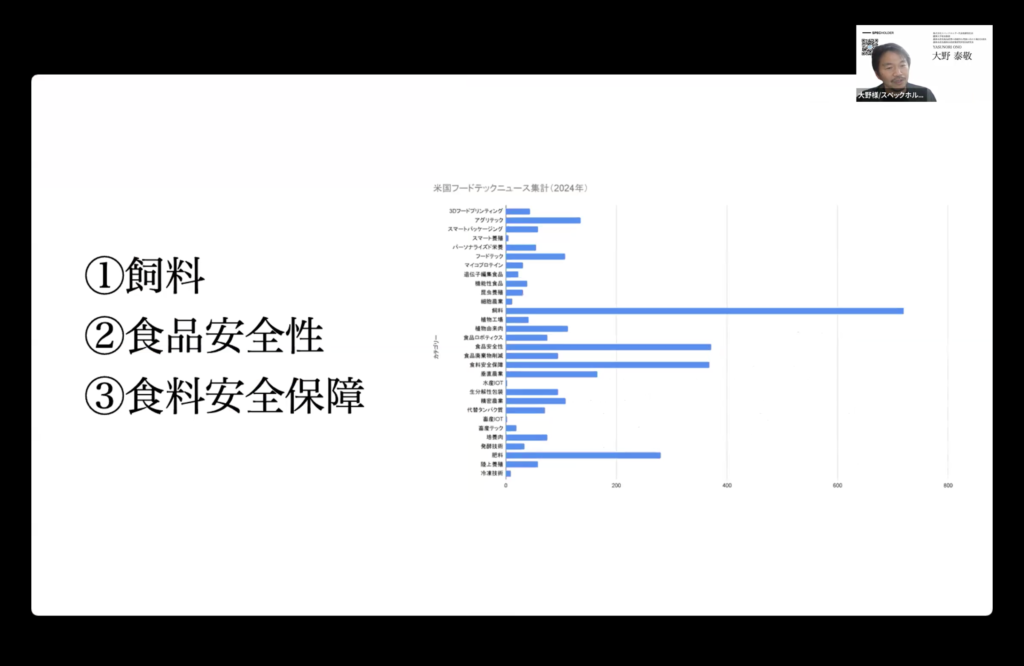

大野氏の分析によると、世界中のフードテック関連企業約5万社のニュースデータ(50カ国、30年分)を調査した結果、最も注目されているのは「飼料」、次に「食品安全性」、そして「食料安全保障」の3つであり、代替肉や培養肉などは全体のわずか10%程度に過ぎない。つまり、世界のフードテックは主に飼料など「一次産業の持続可能性の確保」に焦点を当てていることが分かる。このことからも、私たち日本人がメディアを通じて得ている情報は断片的で、フードテックの本質を捉えきれていない可能性があるという。

特に、シンガポールやドイツなどのフードテック先進国では、日本で注目される「培養肉」や「代替タンパク質」よりも、「新しい肥料の開発」や「持続可能な飼料の確保」といった基盤技術の研究が優先されている。シンガポールでは、食料品の安全性や供給の安定確保が最も重要視されており、ドイツも例外ではなく、一次産業のサポートが重視される傾向にある。

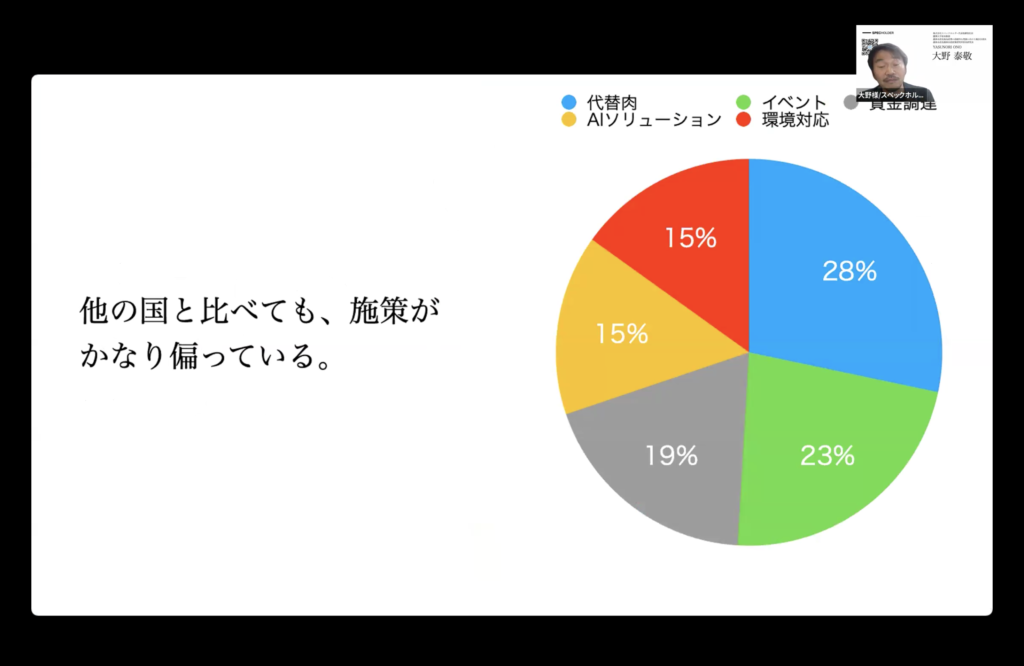

一方で、日本ではフードテックに関する検索内容が「代替肉」「フードテック関連イベント」「資金調達情報」などに偏っており、実際の世界のトレンドとは大きな乖離がある。日本ではフードテックが「革新的な技術」や「特定のスタートアップ」に限定された話題として扱われがちだが、海外では「国民の食生活をどのように守るか」という視点で捉えられており、この認識の差が日本のフードテック発展の妨げになっている可能性があると指摘した。

大野氏は、日本でも世界と同じように「食料安全保障」や「新しい飼料の開発」に重点を置き、フードテックをより広い視野で捉えることが重要であると強調。フードテックは単なる最先端技術の導入ではなく、一次産業全体の持続可能性を向上させるための手段であり、日本の農業・畜産業も、この視点から新たな取り組みを模索すべきだと述べた。

IT企業によるフードテック投資と最新の技術動向

大野氏は、続けて、世界のIT企業がフードテック分野にどのように参入し、どれほどの投資を行っているかについて詳しく解説した。Google、Microsoft、Alibabaといった大手テクノロジー企業は、従来の農業・畜産業の概念を大きく変えるような技術を次々と導入している。

Googleは、農業分野に参入し、Googleストリートビューの技術を応用した精密農業システムを開発。農場をスキャニングし、データを活用して最適な農業管理を実現するプロジェクトを進めている。また、養殖分野では魚を個別に認識し、それぞれの魚に適した餌を与えることで、養殖効率を最大化する技術にも取り組んでいる。これらの技術はGoogle内部のプロジェクトとして始まったものの、現在では独立した企業として運営されているという。

MicrosoftやAlibabaも、養殖や畜産の自動化に積極的に投資しており、中国では26階建ての養豚場を運営し、少数の人員で何十万頭もの豚を管理するシステムが確立されている。また、ノルウェーでは巨大な養殖船が開発され、1隻で日本市場に流通するトラウトサーモンの10%を供給することが可能になっている。これらの取り組みは、食料生産の安定性と効率性を大幅に向上させるものであり、フードテックが単なる先端技術の導入ではなく、持続可能な食料供給の根幹を支える重要な要素であることを示している。

中でも最も大きな影響力を持っているのがビル・ゲイツである。彼は現在、アメリカ最大の農地保有者となり、畜産や養殖事業に積極的に関与している。ワクチン開発、メタン排出削減のための研究、肥料製造など、農業・畜産・環境問題に関連するあらゆる分野に投資を行い、フードテックの未来を形作る存在となっている。

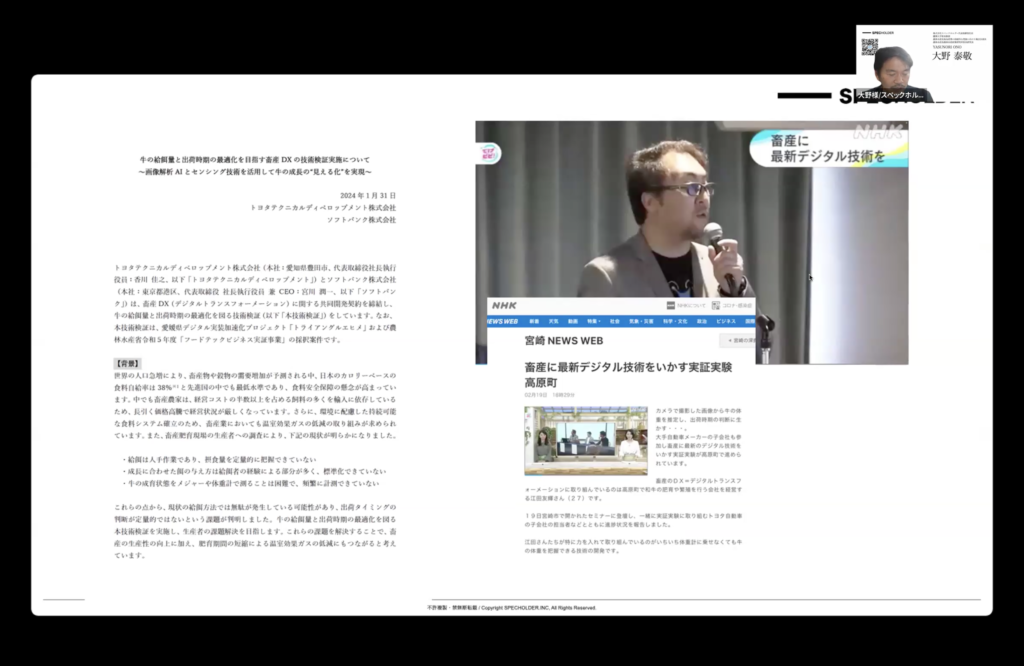

一方、日本に目を向けると、これらのグローバル企業と対抗できる規模でフードテックに投資をしているのはソフトバンクである。ソフトバンクは、ビジョンファンドを通じてフードテック分野に5.6兆円以上の投資を行っている。AI分野が現在のトレンドとなっているが、以前はフードテックが最も注目される投資分野であり、世界中のIT企業がフードテックに巨額の資金を投じてきた背景がある。

そして、その投資先として、現在世界の投資家たちが日本の食産業技術に大きな関心を寄せていることを指摘した。

世界が注目する日本の食産業技術と「忍者カンパニー」の可能性

特に、宮崎県を含む日本各地の中小企業には、長年にわたり培われた独自の技術や伝統的な生産方法があり、これらが世界市場で高い評価を受けているという。

日本の食産業技術は、AIや自動化といった最新のテクノロジーとは異なり、数千年にわたる食文化や育成技術、制度の中で発展してきたものである。例えば、日本の食材や加工技術は、四季の変化に適応しながら進化してきたため、品質が非常に高く評価されている。また、日本の食品は世界的に見ても減塩・低糖分であり、発酵技術などの活用も含めて、健康志向の市場に適合している。このように、各地域ごとの気候や伝統、加工技術が組み合わさることで、日本独自の食産業が形成されている。

さらに、大野氏は「忍者カンパニー」という言葉を用いて、日本のフードテック業界において本当に力を持つ企業は、必ずしもメディアやスタートアップイベントに登場しないケースが多いと指摘した。これらの企業は、地域の歴史や文化に根ざした独自の技術を持ち、長年にわたって発展してきた食産業のノウハウを蓄積している。こうした技術は単なる資金投資だけでは再現が難しく、海外の企業が同じ仕組みを作ろうとしても、多大な時間とコストがかかるため、簡単には模倣できないという。

宮崎県には、こうした「忍者カンパニー」が多く存在し、全国でもトップレベルの技術力を持つ企業が潜んでいる。特に、大手の食品メーカーや飲料メーカーなどから、未発掘の技術を持つ企業を求める問い合わせが増えているという。これまで世界の投資家たちは、スタートアップへの投資を積極的に行ってきたが、多くの有望なスタートアップにはすでに投資が集中し、次の成長分野として「まだ市場に出ていない優れた技術を持つ企業」を探している。

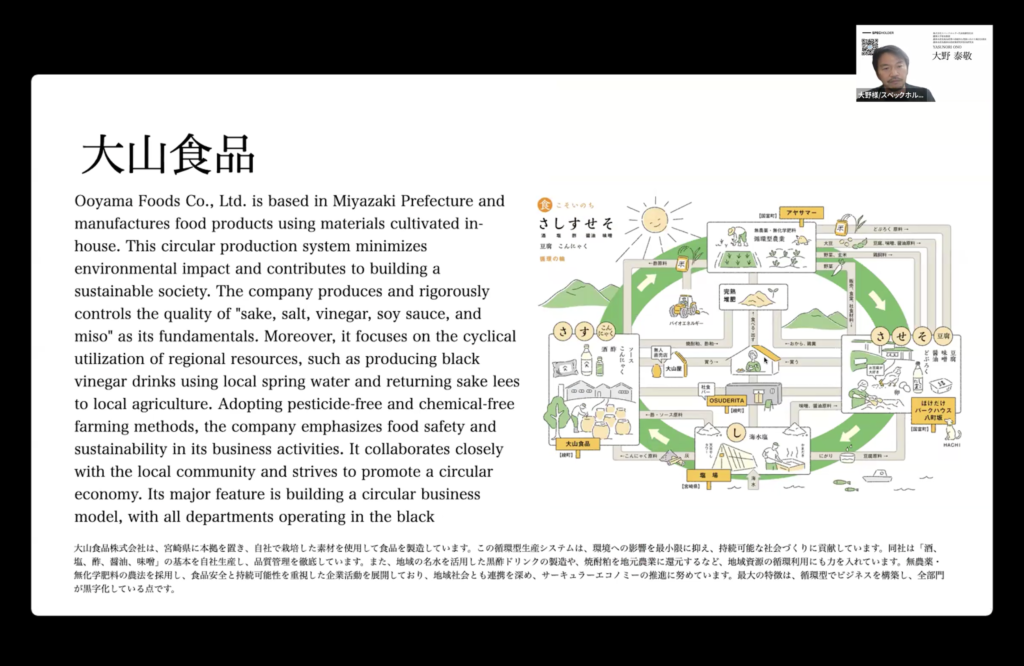

「忍者カンパニー」の実例:大山食品の循環型モデル

宮崎県の「忍者カンパニー」の一例として、大野氏は大山食品を紹介した。大山食品は、醤油や酢、ソースといった調味料を製造する企業であり、徹底した効率化により、原価の高騰にも影響を受けずに事業を展開している。同社はエネルギーを含めた生産資源のほぼ全てを自社で調達し、外部の価格変動に依存しない独自のビジネスモデルを確立している。

特筆すべき点は、この効率化がデジタル化によるものではなく、アナログな生産プロセスの最適化によって実現されている点である。この手法をデジタル化すれば、他の企業にも応用可能なノウハウとなり、さらなる成長の可能性が広がる。大野氏は、こうした企業が持つ知見をデジタル化し、横展開することが、フードテックの発展に大きく寄与すると述べた。

また、宮崎県には他にも、わずか2人で450頭の牛を育てる畜産業者が存在し、独自のノウハウを駆使して高度な生産管理を行っている。これらのノウハウはデータ化されていないものの、熟練の技術者が長年の経験から生み出した高度な管理手法が蓄積されている。もしこれらの知見をAIやデータ分析技術と組み合わせることができれば、日本のフードテックは世界的に見ても競争力のある分野へと発展する可能性があると指摘した。

大野氏は、宮崎県にはこうした優れた技術を持つ企業が多数存在するにもかかわらず、その多くが「忍者カンパニー」として表に出る機会が少ないことを課題として挙げた。これらの企業が国内外の市場に適切にアプローチできる環境を整えることで、宮崎県がフードテックのリーダーとして成長できると強調した。

フードテックの未来と宮崎県の役割

大野氏は、フードテック業界における今後の展望と必要な取り組みについて、世界中が食料安全保障に注目する中、「圧倒的な効率化」「代替化」「生産方法の確立」の三つの重要な要素を挙げた。

現在38パーセントの自給率が今後低下する可能性がある日本において、世界的には食料安全保障が最優先事項となっており、特に肥料や新しい餌、新たな生産方法の確立が重要視されている。これらの課題解決のためには圧倒的な効率化が必要であり、そのためにはデータの活用が不可欠だ。宮崎県はこの分野において日本で最先端を行く研究機関を持っており、ビジネスサイドからこうした機関との連携が重要となる。

世界中が日本の技術力に注目しており、日本企業の持つ高い技術力を求めている。例えばジャックマーが極秘で日本の養殖業者を視察し、その後会社を設立したという事例もある。日本の強みは品質の高い製品を安心安全に安定的に生産する技術と、より美味しく加工する技術にある。

今後は大企業と地域企業の連携が加速していくと予想され、農林水産省も令和7年度予算にこれらの取り組みを盛り込んでいる。世界が何千億、何十兆という資金を食料安全保障に投じている中で、「これからは知の集積をしていかないと、1社だけで解決できる時代ではない」と大野氏は述べる。県や国の事業を活用しながら様々な関係者と連携し、新しいプロジェクトを創出していくことが重要だと述べ、講演を締めくくった。

パネルディスカッション:「〜都会・大企業〜から見た、宮崎におけるフードテックのポテンシャル」

パネルディスカッションのセッションでは、弊社代表の木村がモデレーターとなり、フードテックに取り組む3社が登壇し、宮崎におけるフードテックのポテンシャルについて議論が繰り広げられた。パネルディスカッションは、まず参加する各登壇者の紹介から始まった。

AgVenture Labの取り組みとフードテック支援の役割

パネルディスカッションの冒頭では、AgVenture Labの事務局長・篠原氏が登壇し、組織の概要と活動について説明した。AgVenture Labは、「アグリカルチャー(農業)」と「アドベンチャー(冒険)」を組み合わせた造語を掲げるスタートアップ支援組織であり、食や農業、暮らしに関わる社会課題を解決する企業の成長をサポートすることを目的としている。

2019年5月に設立された同ラボは、JAグループの支援のもと運営されており、JAグループの8団体が資金や人的リソースを提供している。このため、単なる農業支援にとどまらず、地域住民向けのくらし、金融、地方創生、サステナビリティといった広範なサービスを対象に支援活動を行っている点が特徴だ。

スタートアップ支援の柱となるのが、JAアクセラレータープログラムである。これは、全国の農業系スタートアップを公募し、選抜された企業に対して社会実装支援を行う仕組みである。すでに、過去6期の間に累計52社のスタートアップを支援してきた実績を持つ。プログラムの最大の特徴は、JAグループの職員が「伴走者」としてスタートアップの実装をサポートする点である。JAの内部事情に精通した職員が、スタートアップとJAグループの橋渡し役となり、スムーズな社会実装を実現する。この「伴走型支援」によって、スタートアップが直面しやすい事業のスケールアップや市場開拓の課題を克服できる仕組みとなっている。

テラスマイルの概要とデータ駆動型農業

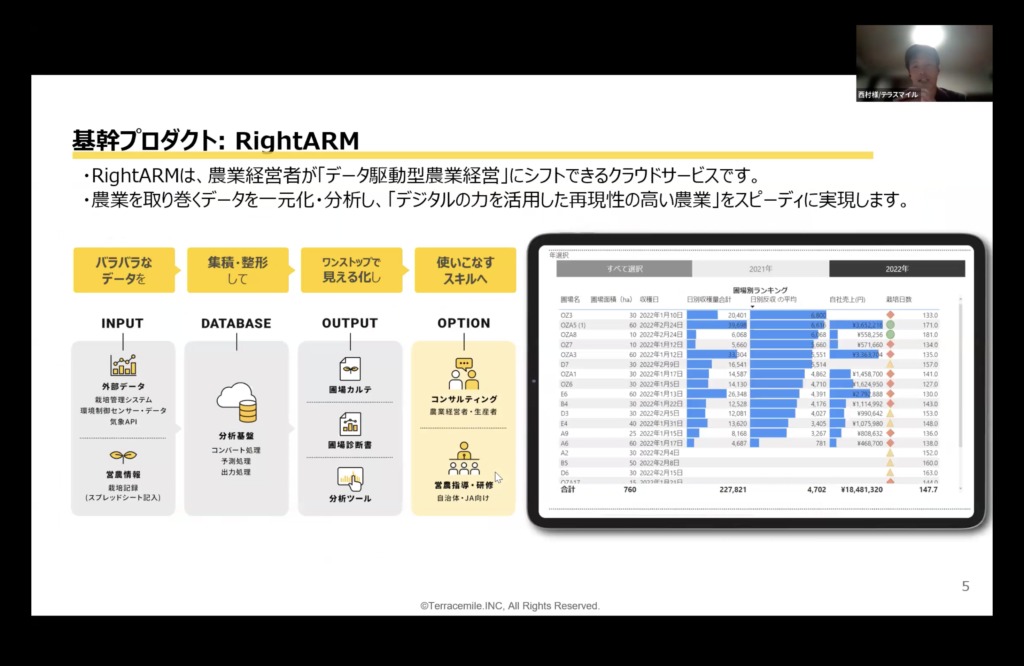

続いて、テラスマイル株式会社の事業開発部長・西村氏が登壇し、農業経営におけるデータ活用を支援するスタートアップとしての取り組みを紹介した。

テラスマイルは、2014年に宮崎県で創業し、農業経営のデータ活用を専門とする企業として、全国にサービスを展開している。主力サービスである「RightARM」は、農業に関わる様々なデータを一元化・可視化し、農業経営の効率化と収益向上をサポートするツールである。

ライトアームは、農業経営者の意思決定をデータドリブンに変革するためのツールであり、「農業データの統合(Excel、紙ベース、経験知のデジタル化)」「可視化・分析(経営指標の一元管理)」「研修・伴走支援(データ活用の定着化)」の機能を備えている。

現在、23都道府県で導入され、50品目のうち29品目で実績を持つ。データの活用事例として、「気象データと生産量の関係分析」や「市況分析と出荷戦略」などの事例が紹介された。農業法人や生産者組合の経営改善に寄与し、黒字化や労働生産性向上を達成した事例もある。

BIPROGYのフードテック領域における取り組み

3社目には、BIPROGY株式会社のサービスイノベーション事業部・平沼氏が登壇し、同社のフードテック領域での取り組みと地方創生への貢献について紹介した。

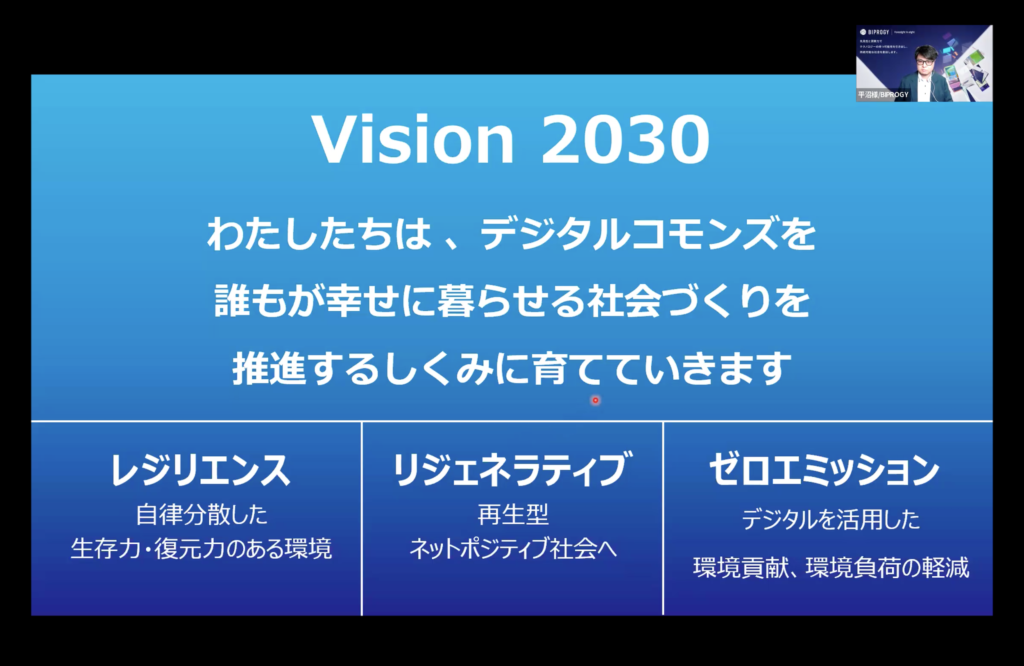

同社は、2022年に日本ユニシスからBIPROGYへと社名変更し、BtoB向けのITシステム開発を中心に、金融、製造、流通、公共領域など幅広い分野でデジタルソリューションを提供している。JAバンクのシステム開発なども手掛け、農業や地方創生にも関わる技術基盤を持つ。近年、「ビジョン2030」の一環として、ITを活用した社会課題の解決に重点を置き、フードテック分野にも積極的に参入。特に、畜産・農業DXの推進に力を入れている。

フードテック分野では、土壌検査の効率化や畜産DXとして牛の妊娠管理の効率化、牛の体重・健康管理の自動化などに取り組んでいる。この技術は、広島大学と共同研究し、広島県のスマート農業プロジェクトにも採択されている。また、全畜連を含む13社と協力し、牛舎の自動化・省力化を目指している。

また、BIPROGYは、地方自治体や金融機関と連携し、地域の「稼ぐ力」を強化することにも注力している。単なるITソリューション提供にとどまらず、地域の産業基盤そのものを強化する取り組みを推進している。今後は、データ活用とDX技術を活かし、農業・畜産の生産効率向上や、地域の経済発展を支援することを目指す。

宮崎におけるフードテックに取り組むべきポテンシャルとは?

続いて、パネルディスカッションでは、「宮崎におけるフードテックに取り組むべきポテンシャルとは」というテーマが投げられた。

AgVenture Labの篠原氏は、まず宮崎には農業従事者が多く、また農業を基盤とする企業が多いと語る。その上で、スタートアップと協業する機会が豊富にあることがポテンシャルだと答えた。特に、AGRISTやテラスマイルといった企業は、地元のプレーヤーと連携しながら成長を遂げており、さらなる協業の余地があると考えられる。

また、テラスマイルの西村氏は、農業におけるデータ活用の重要性を指摘する。農業を取り巻く環境は急激に変化しており、気象変動や資材コストの高騰といった外的要因が大きな影響を及ぼしている。そうした中で、データを活用した農業経営が求められており、宮崎の農業生産者の間ではその意識が高まりつつある。

BIPROGYの平沼氏は、宮崎における有機農業やブランド化の取り組みが進んでいることを強調した。また、スマート農業に取り組む企業も増加しており、発酵技術など素晴らしい技術を持っているという。しかし、発酵技術などの優れた技術があるにもかかわらず、それらが十分に情報発信されていない現状がある。今後は、これらの技術を国内外に広めることの重要性を指摘した。

フードテック推進における課題や将来性

続いて、「フードテック推進における課題や将来性」についてのテーマが挙げられた。

フードテックを推進する上での課題について、篠原氏は「現在の農業生産や流通の高度化が、フードテックの足元の課題である」と指摘する。特に、有機農法の推進や、流通の効率化に関する技術革新は、現状の農業従事者にとって取り組みやすい領域であり、将来性が高いと考えられる。

西村氏は、農業分野におけるデータ活用がまだ十分に浸透していない点を課題として挙げる。実際にデータ活用を行っている農家は全体の17%に過ぎず、そのうち45%が紙ベースの記録にとどまっているという。データのデジタル化が進まない一因として、「何をしたらよいか分からない」「難しそう」という先入観がある。今後は、こうした意識の変革を促し、データ活用を産地全体に根付かせることが重要である。

平沼氏は、日本の農業従事者が減少する中で、フードテックの導入が避けられない状況になりつつあると述べる。2050年には農業従事者が現在の3割にまで減少すると予測されており、効率化と生産性向上が急務となる。しかし、現在は研究機関や生産者ごとにデータが分断されており、統合的な活用が難しいという課題がある。一方で、近年は異業種からの参入が増え、オープンイノベーションによる新たな技術開発が期待されていると語った。

当日の様子(動画)

なお、当日の様子については、以下の動画も参考にしていただきたい。

まとめ

本記事では、「みやざきフードテックセミナー」の概要、基調講演、パネルディスカッションの内容を紹介した。フードテックが世界的に注目を集める中、宮崎県の豊かな地域資源と新たな技術の活用は、食産業の発展に大きく貢献する可能性を秘めている。

登壇者たちは、食料安全保障の重要性やデータ活用、DX推進など、フードテックの課題と展望について議論した。農業・食品業界における効率化や販路拡大、持続可能な生産モデルの確立が求められる一方で、日本の食文化や技術を世界市場へ展開するチャンスも広がっている。

フードテックの推進には、農業のデータ活用、流通の効率化、技術の情報発信が課題として挙げられたが、宮崎県は日本のフードテック発展のモデルケースとなる可能性を秘めている。今後は、県内外の企業・機関が連携し、新たな技術やビジネスモデルの創出が期待される。

オープンイノベーションや事業立ち上げ、社内起業家育成ならアドライトへ!

事業共創プログラム「SUITz(スーツ)」では、今回ご紹介したような企業を引き合わせて事業共創を行っていきます。ぜひご紹介した企業や本プログラムに興味を持たれた方は弊社アドライトまでご連絡をください。