近年、「ペロブスカイト太陽電池」という言葉を新聞やテレビ、ウェブで目にする機会が増えました。聞き慣れない方も多いかもしれませんが、この技術は「薄く、軽く、柔らかく作れる」太陽電池として、従来のシリコン太陽電池とは異なる応用が可能です。日本は、この技術を国家戦略の中核に据え、産業競争力を強化しつつ、エネルギー安全保障や脱炭素の観点から実用化を急いでいます。

本稿では、まずペロブスカイト太陽電池の技術的な特徴を解説し、それから日本が国家規模で投資する理由、今後の展望とリスクを整理します。

1. ペロブスカイト太陽電池とは何か

「ペロブスカイト」とはもともと鉱物の名前ですが、太陽電池で使われるのは、ペロブスカイト型結晶構造をもつ化合物です。この構造を持つ材料を、太陽光を吸収する層にすることで、新しいタイプの太陽電池が実現します。

具体的には、以下のような長所があります。

- 高効率の成長が速い

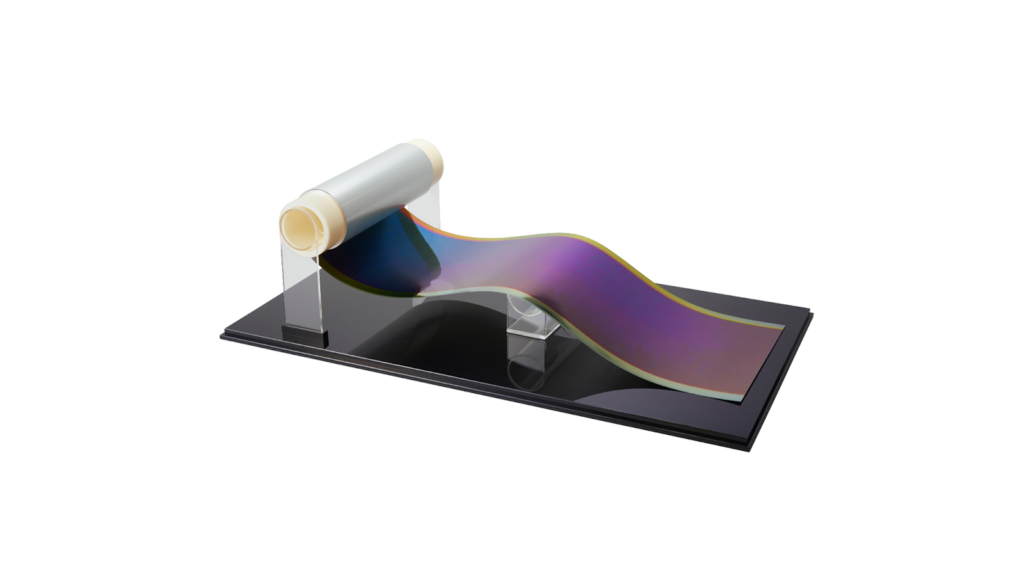

研究室レベルでの光電変換効率(=太陽光を電気に変える効率)が、ここ数年で急速に改善しています。単接合型(1層構造)でも20%台に到達するものがあり、さらに「タンデム型」(積層)構造を使えば効率をさらに伸ばす可能性があります。 - 薄膜・軽量・柔軟

ペロブスカイト太陽電池はフィルム状に作ることができ、非常に薄く、しかも軽量です。これにより、曲面や建物の外壁、窓ガラスへの貼り付けなど、従来の重くて硬いシリコンパネルでは実現しづらかった設置が可能になります。 - 製造の柔軟性

溶液塗布やロール・ツー・ロール(いわば印刷技術)のような方法で大量生産が見込まれています。これらは高温処理を必要としない方式もあり、製造コストの低下が期待されます。

出典:https://www.sekisui.co.jp/connect/article/1393104_40890.html

しかし、一方で大きな課題もあります。それが 「長期的な安定性(耐久性)」 です。ペロブスカイト層は湿気、熱、紫外線に弱く、これらにより性能が劣化しやすいという性質を持ちます。このため、材料の改良、封止(パッケージング)技術、そして信頼できる製造プロセスの確立が、現在の研究開発の中心テーマとなっています。

2. 日本が今、ペロブスカイト太陽電池に本格投資する理由

なぜ日本が、ペロブスカイト太陽電池に国家資源を割いて注力しているのか。その背景には、エネルギー、安全保障、産業競争力という複数の重要な視点があります。

(A)エネルギー安全保障と脱炭素の両立

日本は島国であり、エネルギー資源の多くを海外からの輸入に頼っています。特に化石燃料への依存が高いため、エネルギー安全保障は重大な課題です。加えて、土地利用の制約もあります。平地が少なく、広大な地上型ソーラーファームを大量に作るのは簡単ではありません。

そこで注目されるのが、軽くて曲がるペロブスカイト太陽電池です。建物の壁面、屋根、窓といった、これまで太陽電池が設置しにくかった場所に電池を貼ることができれば、都市部でも再生可能エネルギーを大幅に導入できます。こうした「立地制約の克服」が次世代太陽電池の大きなメリットとして位置づけられています。

(B)産業政策としての競争力強化

太陽電池産業はセル単体だけでなく、製造装置、材料、封止材、接着技術、検査装置など、多様な構成要素が集まった複合産業です。日本は化学・材料分野や高機能フィルム技術、薄膜加工技術、精密機械などで強みを持っており、これらを結集できる技術基盤があります。

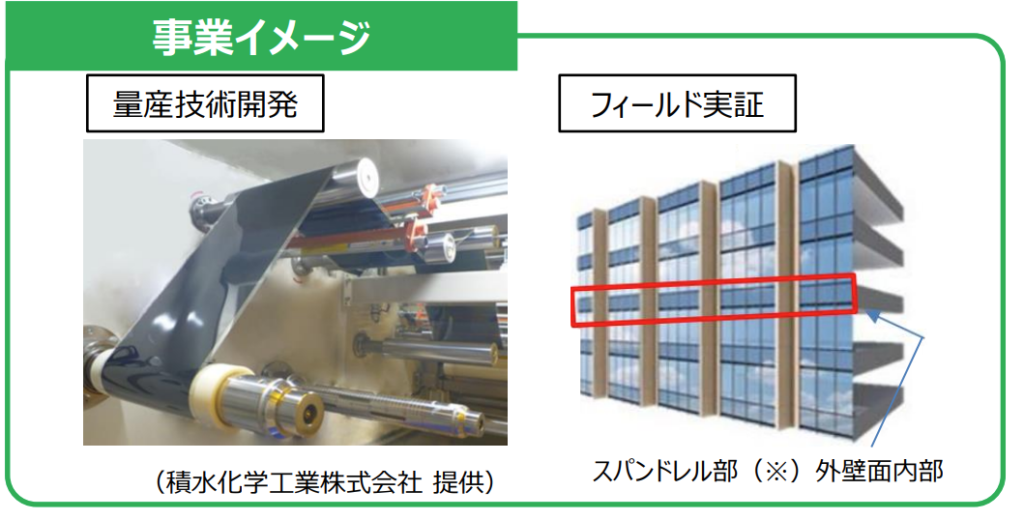

政府もその強みを見据えており、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)を通じて、ペロブスカイト太陽電池の量産技術開発と実証を両輪で支援しています。

2024年9月には、高層ビルの壁面や軽い屋根への設置を想定したフィールド実証を含むプロジェクトが採択されました。

出典: https://www.nedo.go.jp/content/100982236.pdf

こうした支援は、単なる研究支援にとどまらず、社会実装(実際に世の中で使われること)を前提にした長期的な投資です。

(C)国際競争と技術覇権の争い

世界でもペロブスカイト太陽電池の開発は激しく進んでいます。中国、欧州、米国などの企業・研究機関が競争し、量産化や高効率化、コスト低減を狙っています。

日本としては、早期に実用化・量産化することで主導権を握る戦略です。特に製造プロセスや封止材、薄膜技術などの分野で日本企業が勝負できる余地があるため、国家としても産業構造転換のチャンスと捉えています。

3. 技術的ハードルと日本企業の強み

ペロブスカイト太陽電池の実用化には、いくつもの技術的なハードルがあります。ここで日本がどう挑んでいるかを整理します。

(1)耐久性(長期安定性)の確保

ラボ段階では高効率化が進んでいますが、それを 屋外で長期間運用できる構造にする のは別の挑戦です。ペロブスカイト層が湿気や酸素、熱、紫外線にさらされると劣化しやすいため、材料設計(結晶の組成を変える)、封止技術(バリアフィルム、ラミネート技術など)が重要です。

日本では、NEDO支援の下で、量産を見据えた封止技術開発が進んでいます。たとえば、フィルム型の実証プロジェクトでは、耐荷重が低い建物や既存の建築物でも設置できるよう、軽量かつ高防湿な封止構造を研究しています。

(2)大面積・量産化技術

ペロブスカイト太陽電池の利点を最大限に生かすには、大面積を安定生産する技術が不可欠です。ロール・ツー・ロール方式(印刷のような連続生産)やインラインでの品質管理などがその鍵です。

日本企業は、フィルム加工技術や塗布技術で世界に通用する実績を持っており、その強みを応用して量産化を狙っています。封止材の開発企業や装置メーカー、塗布ローラーメーカーが協力し、モジュールの均一な品質確保を目指しているのです。

(3)コスト見通しと経済モデル

技術が進んでも、コストが高ければ普及は進みません。経産省はペロブスカイト太陽電池メーカー6社の将来コスト見通しを基に、2040年に年間で GW級の生産体制 を想定したコスト試算モデルを作成しています。

4. 具体的な政策・支援体制(日本の取り組み)

日本政府と公的機関は、ペロブスカイト太陽電池を戦略分野として官民で本格的に推進しています。

- NEDO(グリーンイノベーション基金):2024年9月、新たに「次世代型太陽電池実証事業」を立ち上げ。フィルム型ペロブスカイト電池の量産技術開発と、さまざまなフィールド(高層ビル壁面、軽量屋根など)での実証を並行して進めます。

- 環境省による導入支援:環境省は、ペロブスカイト太陽電池の社会実装モデルを作るための補助事業を公募。耐荷重が10kg/m²以下の建物や、発電容量5kW以上を要件とした支援を行っています。

- 補助金制度の検討:経産省は2025年度から、ペロブスカイト電池の導入差額を補填する補助金を設ける案を出しています。これにより、初期コストが高い“曲がる太陽電池”の普及を後押しする狙いです。

- 官民協議会による戦略策定:経済産業省・資源エネルギー庁は「次世代型太陽電池戦略」をまとめ、有識者・自治体・産業界を巻き込んだ協議会で2040年20GW導入という目標を掲げています。

5. リスクと注意点

もちろん、期待ばかりではありません。ペロブスカイト太陽電池の普及には慎重さも求められます。

- 耐久性の検証不足

現時点で多くの実証は小規模または短期間です。屋外で数十年も持つかどうかを確かめるための長期試験が不可欠です。 - 材料・環境リスク

ペロブスカイト層には鉛を含むタイプが多く、環境・健康への配慮、リサイクルの仕組み構築は急務です。 - コスト依存

初期コストを補助金で支える政策が続くかどうか、中長期の持続可能性は政策変動によって影響を受けます。 - 国際競争

中国、欧米などの大手企業との量産競争が激化すれば、日本企業が先行優位を維持できるかは不透明です。

6. 今後の展望

日本が描いているペロブスカイト太陽電池の未来には、段階的なロードマップがあります。

- 短期(〜2030年):量産技術の確立、実証事業拡大、補助金制度の本格運用

- 中期(2030〜2040年):大量導入(GW級生産)、BIPV用途の普及、コスト競争力の確立

- 長期(2040年以降):都市建築と統合したエネルギーインフラ、新しい産業エコシステムの形成

政府・研究機関・企業が連携しながら、このビジョンを実現する道を模索しています。

結び:技術の可能性と現実をつなぐ視点

ペロブスカイト太陽電池は、単なる技術革新ではありません。日本が抱えるエネルギーの地理的制約、輸入依存、産業構造の変革という課題に応じた“戦略技術”です。

国家としては、研究・実証・量産・需要創出までを見越した投資をしており、企業にとってはこれが新たな成長ドライバーになる可能性があります。