宮崎県が主催する、宮崎県発の持続可能な農林水産業の実現を目指したプロジェクト推進やチーム構築のマッチング・プラットフォーム「みやざきGRIP」。県内外の民間企業、農業団体、農林漁業者、自治体などが会員として参加しています(令和7年8月31日時点の会員数:108)。

2025年10月8日に「みやざきGRIP」の会員による新規プロジェクトの提案や、参加者間のマッチングを図るイベント「第4回みやざきGRIPプロジェクト提案会」を開催しました。

登壇した3社の社会への想いと、事業をする場として宮崎県を選んだ理由を伺いました。

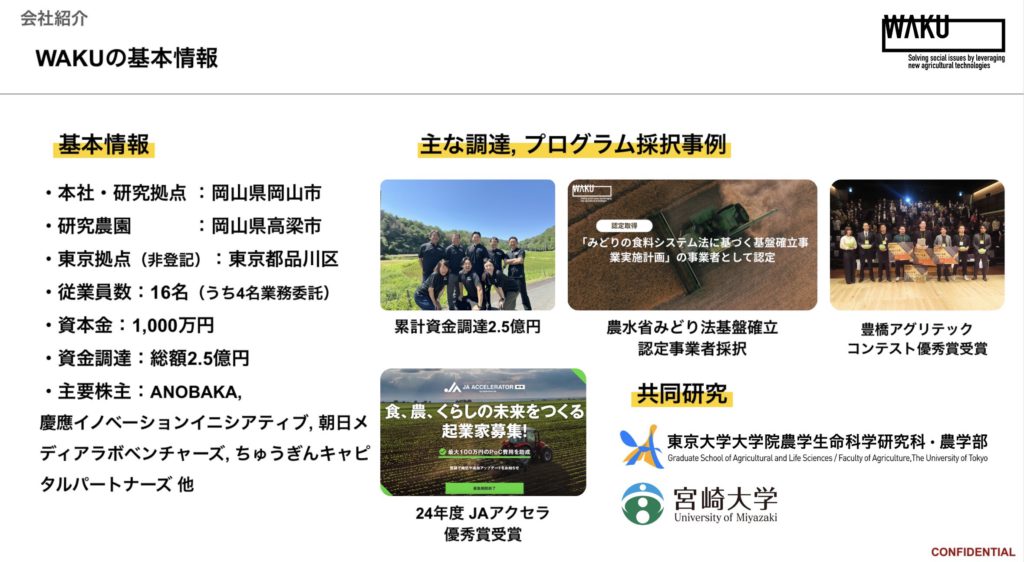

株式会社WAKU(岡山県)

「科学の力で、農業の未来を変える」をミッションに、世界の食と農を支える仕組みを創り出している。

https://wakuwakudriven.com/

GRIP提案会の発表内容

「未来の農業を救う、新たな高機能肥料・バイオスティミラント」

気候変動の深刻化と肥料価格の高騰は、農業経営における最大の構造課題となりつつあります。こうした中で弊社が注目したのが、植物の光合成能力や栄養吸収を根本から引き上げる「グルタチオン」というトリペプチドです。グルタチオンが植物の光合成を活性化し、生育や品質を飛躍的に向上させるメカニズムと、その応用として私たちWAKUが開発した「グルタチオン肥料・バイオスティミラント」についてお話しさせていただきます。

株式会社WAKU 取締役COO 片野田 大輝

創業メンバーは全員エネオスの出身で、新規事業でアボカドの生産事業を考えていました。アボカドは生育が遅いので、どうしたら早く育つのか調査していた時にグルタチオンの存在を知り、グルタチオン肥料を用いた農業事業を行うべく退職して起業しました。

━━ 事業を通してどのような社会を作りたいですか

WAKUがミッションとして掲げているのが「人類の食を守る」なので、グルタチオンを使って農作物を安定供給できるような体制を確立したいです。

グルタチオンと相性が悪い作物はないのが特徴です。ただし、成木した果樹だとたくさんの量が必要になってしまいます。

━━ 宮崎を選んだ理由

農業が盛んだということが1番ですが、知り合いの方から宮崎を紹介してもらったこともきっかけの一つです。

我々の事業について応援してくれる方も多く、自分たちも前向きな気持ちになれますね。日本各地を周りましたが、とても心地良いです。

━━ どんな人と会いたいですか

農業生産法人の方々です。ぜひ私たちの肥料を試していただきたいです。

興味がある方はお声がけください。資材をお渡しいたします。

株式会社GoldenHarvest(東京都)

「未踏の価値を挑戦者と共創し、100万人に豊かさを届ける循環型エコシステムを築く。」をミッションに、資源循環を礎に事業が芽吹く社会の実装を目指す。

https://goldenharvest.co.jp/

GRIP提案会の発表内容

「アメリカミズアブで切り拓く循環型アップサイクル事業 ― 宮崎から世界へ資源循環の新しいかたちを」

当社は昆虫の驚異的な分解力を活用し、食品残渣や農業副産物を飼料・肥料へとアップサイクルする循環型事業を展開しています。従来の処理手法に比べ、コスト削減・堆肥化の大幅短縮・環境負荷低減を実現。宮崎から始まるこの挑戦は、農業・畜産の持続可能な未来を切り拓き、地域とともに循環型エコシステムを育む一歩となります。

※この記事には昆虫の画像が掲載されております。

株式会社GoldenHarvest 代表取締役 鍬 裕介氏

━━ 事業を通してどのような社会を作りたいですか

「未踏の価値を挑戦者と共創し、100万人に豊かさを届ける循環型エコシステムを築く。」というミッションの通り、100万人の方に循環型のエコシステムを届け、実感してもらいたですね。

アメリカミズアブ式システムは導入のしやすさもポイントです。

また堆肥や飼料に含まれる抗生物質の量を大幅に減らせるため、よりオーガニックで高品質なものも作ることができます。

━━ 宮崎を選んだ理由

ミズアブが暖かいところで育つ生き物なので、宮崎は向いています。

小麦やコーヒーの籾殻も食べてくれるので、ピーマンも食べてくれるのではと考えています。

現在は東京都内でも実験中です。ミズアブは100平米くらいのスペースでも働いてくれそうです。

あと、「鍬」という苗字の8割が九州に居て、ルーツも感じます。

━━ どんな人と会いたいですか

ミズアブは様々なものを食べてくれます。

宮崎県のどこでどのくらい残渣が出ているのか研究したいです。それに協力してくださる方と出会いたいです。

また残渣処理・堆肥化の実績を持つ技術をお持ちの方とも繋がりたいです。

株式会社ジャパンプランツテクノロジーズ(千葉県)

「持続可能な農業で、人と地球の健康を創る」をミッションに、食料供給の問題や、気候変動による砂漠化、開発による土壌汚染、戦争による食料安全保障のリスク向上などの課題解決を植物工場の技術によって取り組む。

https://jpt-plants.com

GRIP提案会の発表内容

「今ある、ヒト・モノ・カネでどこでも高品質の無農薬野菜生産を実現」

空き家やアパートの空き部屋、オフィスの空きスペースなどで、小規模、少投資で始められる植物工場の導入を推進しています。本事業を通して、空き家問題・障がい者雇用・食料自給率の低下などの社会課題の解決に寄与したいと考えています。

株式会社ジャパンプランツテクノロジーズ 代表取締役 椎 光義

━━ 事業を通してどのような社会を作りたいですか

農家さんに頼り切っている農業を変えていきたいです。

人口減少をはるかに上回るスピードで農家さんが減り続けている今、食料自給率の低下は非常に深刻な問題です。特に葉物野菜は海外からの輸入が困難なため、農家の減少が供給量の減少に直結します。

植物工場は屋内で野菜を栽培でき、作業も簡単で誰でも取り組める農業技術ですので多くの方に植物工場を導入頂くことで、自給自足が当たり前の社会にしていきたいと考えています。

私たちの植物工場で作る作物は雑菌が少ないものも特徴で、カットレタスやサラダなどを生産している食品加工会社様からの引き合いも増えています。

また、企業の方以外にも農家さんが植物工場を導入することで質の高い苗の育成を行うことも可能です。

「苗半作」ということわざがありますが、温度、潅水量、二酸化炭素濃度などが適切に保たれた環境で苗を育てることで、非常に質の良い苗を生産でき、コストの面でもメリットが多くあります。

| 苗半作(なえはんさく)=農業に伝わる昔からのことわざで、「苗の出来具合で、その年の作柄の半分は決まる」という意味です。良い苗を育てることが、その後の生育や収量、品質に大きく影響するため、苗作りが作物の成功を左右する非常に重要な工程であることを示す。 |

━━ 宮崎を選んだ理由

私が宮崎県出身というのもあり、小さい頃から何か故郷の宮崎に貢献したいと思っていました。他県同様、宮崎県でも空き家増加や、農家の減少などが大きな課題となっているため、弊社のサービスを通じて少しでも地域の課題解決に繋がれば嬉しいと思っています。

━━ どんな人と会いたいですか

自治体の方、野菜などの残渣を使って有機液体肥料を開発している企業と繋がりたいです。

今年の12月には、宮崎県小林市に見学が可能な野菜工場を作る予定ですので、見学ツアーなども大歓迎です。

また、就労継続支援B型事業所に導入していただくケースも増えており、水耕栽培を通して工賃向上や、やりがいの創出につながっている事例も多くありますので、福祉施設の方とも繋がりたいと思っています。

みやざきGRIPの詳細・入会についてはこちら