世界各国でカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みが加速する中、川崎市では、脱炭素社会の実現と持続可能な経済成長の両立を目指し、2025年11月12日・13日に「川崎国際環境技術展」を開催します。

本展では、ビジネスマッチングを通じて、出展者・来場者の新たな事業展開や販路拡大を支援します。

18回目の開催となる今回は、「サーキュラーエコノミーが創造するビジネスの可能性」をテーマに、約120の企業・団体が出展予定です。

このたびアドライトは、川崎市と連携し、本展におけるビジネスマッチングの支援を担当させていただくことになりました。これに伴い、addlight journalでは、川崎市に拠点を置く注目企業10社にインタビューを実施し、全3回にわたってご紹介してまいります。

第2回となる今回は、「持続可能な社会のためのインフラ」をテーマに、次世代の社会基盤を支える4社の取り組みをご紹介します。

下記URLからご来場の登録をいただけます。ぜひ当日会場までお越しください。

https://www.kawasaki-eco-tech.jp/entry/

enefla株式会社

代表取締役 佐藤 雄一

電気自動車(EV)充電サービスに特化した事業を展開。ハードウェアとしての充電器販売に加え、独自の課金・管理システムを提供し、効率的かつユーザーフレンドリーな充電環境の構築を支援している。EVの普及に伴う社会インフラ整備を支える企業として成長を続けている。

https://enefla.co.jp/

EV充電を「誰でも・どこでも・簡単に」

━━ 川崎国際環境技術展で出展される製品・サービスについて教えてください。

当社は「EV用充電器課金システム」を出展します。EV充電器に記載されている指定の2次元コードを読み込むことで、スマートフォンの画面上ワンスクロールで支払操作が完結できる、幅広い世代の方が利用可能なユーザーフレンドリーなシステムです。本システムは、川崎市の「令和6年度中小企業DXモデル開発支援事業」により開発し、市内外の駐車場による実証実験を実施してきました。

━━ 「EV充電器課金システム」の特徴、独自性(類似製品に対する優位性)について教えてください。

1つめの特徴は、システム設計から開発、設置工事、アフターサポートまでを自社で完結する「ワンストップサービス」を提供できる点です。充電器の設置もグループ会社で実施しています。2つめの特徴は、「シンプルなUI(ユーザーインターフェース)」です。他社のシステムは個人情報の事前登録を求めるケースが多い中、本サービスは個人情報の登録を経ずに、手軽にご利用いただくことができます。

━━ どのような来場者様とのマッチングを希望されるか教えてください。

賃貸マンション等の集合住宅を所有するオーナー様、商業施設や店舗、自社事業所の駐車場、宿泊施設の駐車場を保有する企業のご担当者様とのマッチングを希望します。また、自動車業界や不動産業界の企業様との協業を通じ、BtoBtoCモデルでの拡大を進めていきたいと考えています。充電インフラは今後ますます拡充が進む領域です。シンプルで導入しやすい仕組みを必要とするパートナーの皆様との出会いを期待しています。

ニイガタ株式会社

経営管理グループ 桒原 拓也、技術営業グループ 中川 悠

研究開発支援を主軸に、大学や企業の研究者が直面する課題を伴走型でサポート。装置の設計・製作から実験支援、プロジェクトマネジメントまで一貫して提供し、「世界中の研究開発において不可欠な存在」をビジョンに掲げている。

https://ni-gata.co.jp/

研究者とともに「前例のない挑戦」に伴走する

━━ 川崎国際環境技術展で出展される製品・サービスについて教えてください。

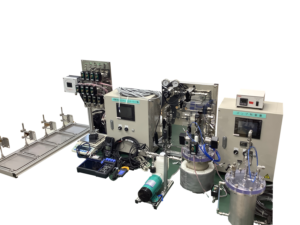

当社は「研究開発サービス」を紹介します。研究者が新しい実験や技術開発に取り組む際、既存の装置や手法では解決できない課題が数多く存在します。ニイガタは、そのような課題に応じて概念実証装置の設計・製作による課題解決方法のご提供や、プロジェクトのスケールアップ支援を行い、研究開発を前進させるパートナーとして伴走します。展示会では、これまで手がけてきた具体的な事例をパネルやサンプルでご紹介する予定です。

━━ 「研究開発サービス」の特徴、独自性(類似製品に対する優位性)について教えてください。

当社の強みは、単なるコンサルティングにとどまらず、課題抽出から解決手段の設計・製作、運用支援まで一気通貫で対応できる点にあります。営業担当者自らが技術設計まで担う「技術営業」体制をとっているため、担当間の伝言による齟齬がなく、スピーディかつ精緻なサポートが可能です。成果物を納品することが目的ではなく、研究者と共に試行錯誤しながら「やってみないとわからない」未知の領域に挑戦できることが、他社にない独自性です。

━━ どのような来場者様とのマッチングを希望されますか。

これまでは大学や企業の研究開発部門を中心に、多様な業界のお客様と協働してきました。今後は特に、2050年カーボンニュートラル実現に向けたエネルギー関連の分野に注力していきたいと考えています。リチウムイオン電池や水素燃料電池、人工光合成、CCUS(二酸化炭素回収・利用・貯留)など、再生可能エネルギーに関連する技術の研究開発等に取り組む企業・研究機関との連携を期待しています。前例のない挑戦に取り組む研究者や企業と共に、新しい価値を創出していきたいと考えています。

日本新聞インキ株式会社

生産本部次長 奥道 真哉、技術部長 石塚 宏志、技術部 相田 祐子

新聞用インキの専業メーカーとして80年の歴史を持つ。新聞需要減少を背景に培った技術を活かし、新たにヨシを活用した繊維事業を展開。環境負荷の低減と地域資源循環を目指している。 https://www.nissin-ink.co.jp/

ヨシ繊維を活用し、環境と地域に貢献する新たな挑戦

━━ 川崎国際環境技術展で出展される製品・サービスについて教えてください。

当社は、水辺に自生する多年草・ヨシを活用した「ヨシ繊維事業」を紹介します。新聞インキメーカーとして培った製造技術を応用し、量産化が難しかったヨシを用いた繊維・パルプの製造を実現しました。これにより、タオルやハンカチ、布巾、名刺、リーフレットなど日常生活に役立つ製品を企画・販売しています。ヨシの特長である天然の抗菌性や軽量性を活かし、持続可能な暮らしに貢献できる製品群として展開しています。

━━ 「ヨシ繊維製品」の特徴、独自性(類似製品に対する優位性)について教えてください。

ヨシは全国の水辺に生息する歴史的に日本人にとって身近な植物でしたが、現在ではほぼ未活用となっています。水質浄化の作用やCO2を固定できるスーパー植物として名高いヨシは、冬になると立ち枯れ、そのままにすると水質汚濁を引き起こすため、ヨシを資源として活用することは水辺の環境を守ることにつながります。当社はヨシ事業を通して『つかう』『つくる』『まもる』をつなげることで、将来的に地域雇用や社会課題解決にもつなげたいと思っています。ヨシは他にない「環境×社会×地域」をつなぐ素材として無限の可能性を秘めています。

━━ どのような来場者様とのマッチングを希望されるか教えてください。

環境意識の高い小売店や観光業界、ホテル・雑貨ショップなどでの商品展開を目指す企業様とつながりたいと考えています。また、ヨシ繊維を活かした新製品の共同開発を希望するメーカー様も歓迎します。BtoBを基本としつつ、海外市場、特に環境意識の高いヨーロッパでの展開も視野に入れています。未利用資源を活かした持続可能な取り組みに共感いただけるパートナーとの出会いを期待しています。

株式会社 プランテックス

代表取締役社長 山田 耕資、執行役員 浦元 淳也

「植物工場の社会実装」を目指し、独自の植物生産技術を開発。植物の成長と栽培環境の制御を融合させた植物工場システムを提供し、持続可能な農業の実現に取り組む。国内外での展開を視野に、安定した食料供給と環境負荷低減を両立させることをミッションとしている。

https://www.plantx.co.jp/

植物の成長と栽培環境の制御技術で「次世代型植物工場」を実現

━━ 川崎国際環境技術展で出展される製品・サービスについて教えてください。

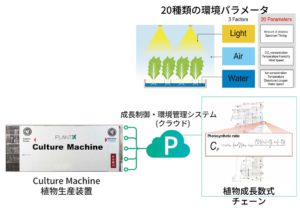

当社は「人工光型植物工場」について展示します。本装置は、光・温度・湿度・CO₂濃度といった栽培環境をIoTセンサーで常時モニタリングし、独自に開発した植物成長制御システム「PLANTX Platform」(以下、PLANTX Platformと呼ぶ)による解析結果に基づき自動制御します。これにより外部環境に依存せず、都市部や砂漠地帯など多様な立地条件下での安定した植物生産を可能にします。

━━ 「人工光型植物工場」の特徴、独自性(類似製品に対する優位性)について教えてください。

当社の強みは、単なる設備提供にとどまらず、 PLANTX Platformによる生育データの収集・解析を通じて栽培精度を継続的に向上できる点にあります。従来型の植物工場では運用コストや収量の不安定さが課題でしたが、当社は独自アルゴリズムにより光合成効率を最大化し、省エネかつ高収量を実現しています。また、栽培ノウハウをデータ化することで、経験の有無を問わず誰でも高品質な作物を生産できることも大きな独自性です。

━━ どのような来場者様とのマッチングを希望されますか。

植物工場で生産された商品の販売元となる小売・卸売業者や、野菜、医薬品、香料等の研究を行う企業とのマッチングを希望します。特に、既に生産ラインを有している企業との協業を期待しています。再生可能エネルギーと組み合わせた新しい農業モデルを検討する企業の方ともぜひお話したいです。また、国内市場にとどまらず、人口増加や気候変動の影響が大きい海外市場においても、当社の技術が貢献できると考えており、グローバルな展開を見据えたパートナーとの出会いを楽しみにしています。