今回お話するのは「日本の洋上風力発電」です。再生可能エネルギーが注目されている中で、洋上風力(offshore wind power)は特に「空が澄んで、地上よりも風が強く安定している海上」で発電できるという理由で、国際的にも期待が大きい発電方式です。

日本も四方を海に囲まれていますから、「洋上風力はぴったり」という印象を持つ方が多いでしょう。しかし、実際にはヨーロッパや中国などに比べて導入が遅れており、目標と現実のギャップがいくつか明らかになっています。この記事ではまず、仕組み(構造)を整理し、その後、日本と世界の現状を比較し、日本ならではの課題を洗い出し、最後に展望を述べます。

洋上風力発電の構造

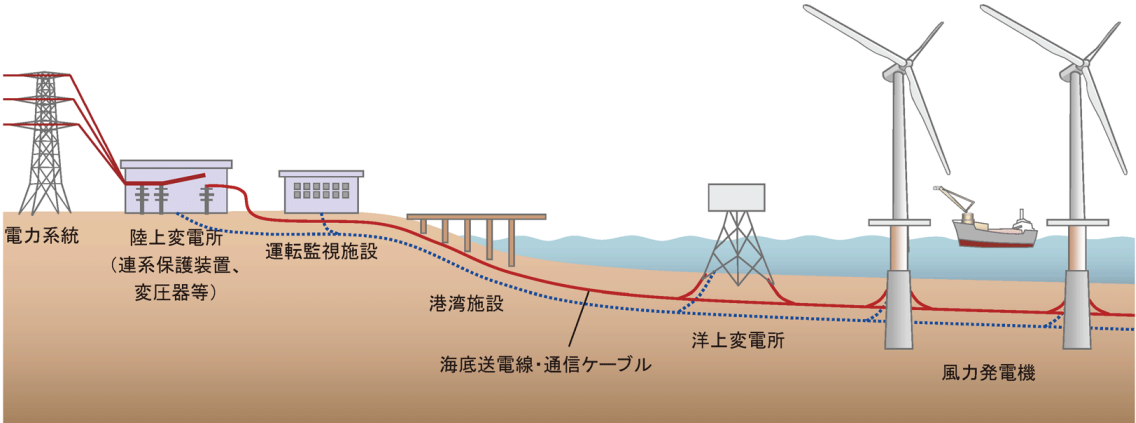

洋上風力発電がどのようなものか、構成要素を4つに分けて見てみます。

- 風車(タービン本体)

海上に設置される巨大な風車です。風を受けて回転するブレード(羽根)と、それを発電機に変えるナセルからなります。近年、直径200メートルを超えるブレードや、出力(定格出力)10〜15MW級のタービンも導入・計画されています。出力が大きいほど1基当たりで得られる電力量が多くなります。 - 支持構造物

風車を海に固定する基礎(支持構造物)が必要です。浅い海域(水深およそ50メートル以下)では「着床式」が一般的で、杭や鉄骨構造(ジャケット等)で海底に固定します。ところが日本は海岸線近くでも海底が急に深くなる場所が多いため、浅海域だけではカバーできないエリアが多数あります。そのため、水深が深い区域でも設置可能な「浮体式」の技術研究・実証が進められています。浮体式は浮かぶ構造体に風車を載せ、アンカーやケーブルで固定する方式です。 - 送電システム

風車で発電された電力は、海底ケーブルを使って陸上の変電所に送られます。距離が長かったり、発電量が大きかったりする場合は、電力のロスを減らすため「高圧直流送電(HVDC:High Voltage Direct Current)」の方式が検討されることがあります。 - 建設・保守インフラ

これには専用の施工船(据付船)、大型の港湾施設、保守・点検用設備・人材などが含まれます。海の上に設置するということは、天候や船舶の手配などが複雑です。さらに、風車部材(ブレード・タワー・基礎など)やケーブルの輸送・設置にも大きなコストと時間がかかります。

これら4つの要素がしっかり整ったとき、洋上風力発電が実用的な発電手段として、その本領を発揮できるようになります。

出典:NEDO, 「NEDO 再生可能エネルギー技術白書第 2 版 第 3 章風力発電」, p.7

https://www.nedo.go.jp/content/100544818.pdf

世界の動向

さて、世界では洋上風力発電がどんなふうに進んでいるのか、最新のデータを元に見てみます。

- ヨーロッパ:英国、ドイツ、デンマークなどが洋上風力の先導国です。たとえば英国は大規模洋上風力発電所を多数稼働させており、入札競争が激しくなってきています。欧州全体での洋上風力容量は30GWを超えており、EUは2050年までに300GWを導入するという目標を掲げています。

- 中国:中国も急速に導入を拡大しており、近年では新設容量で世界一となる年もあります。巨大風車や浮体式の開発も進めています。

- アメリカ:東海岸を中心として、複数の洋上風力プロジェクトが計画・準備中です。特に大西洋岸での案件が目立ちます。

このように、世界では技術進歩とスケールアップが進んでおり、コストの低下も徐々に実現されています。

日本の現状

それでは、日本はどのような状況にあるのか、できる限り最新データで見てみます。

- 導入容量:2024年末時点で、日本の本格洋上風力発電(陸上からの直接アクセスができず船を要するもの)は約 253.4MW。53基の風車が7つのサイトで稼働しており、そのうち浮体式が少なく、ほとんどは着床式です。浮体式は2ユニット、5MW程度という小規模な実証プロジェクトが含まれています。

出典:一般社団法人 日本風力発電協会 https://jwpa.jp/information/11062/

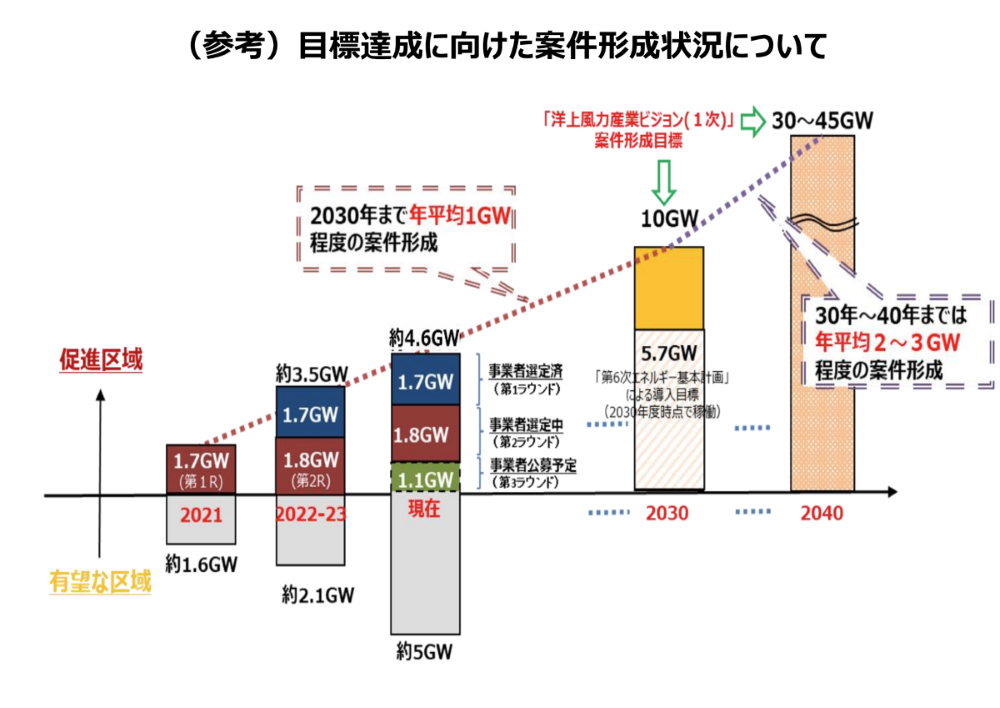

- 目標値:政府は、2030年までに 10GW の洋上風力(着床式および浮体式)導入を目指しており、さらに2040年までには 30~45GW という大きな目標を掲げています。

出典:洋上風力発電に関する国内外の動向について 資源エネルギー庁https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/green_innovation/green_power/pdf/008_04_00.pdf

- 事例:日本国内では秋田県の能代港等が商業規模の着床式プロジェクトとして注目されています。また、浮体式の実証試験なども行われています。

- 最近の動き:三菱商事が2025年8月、秋田県と千葉県で予定されていた3件(合計で約1.76GW)の洋上風力開発プロジェクトからコスト高騰を理由に撤退を表明しました。この案件は2021年に入札で落札されたものでした。撤退の際、2025年2月時点で 522 億円 の減損を計上しています。

これらのデータから、「目標が大きい」「最近、採算性の問題で大きな挫折があった」という点が日本の現状のキーポイントです。

日本の課題

経済性とコスト構造

資材費の上昇、施工・輸送コストの高騰が問題です。プロジェクト受注後にコストが入札時の想定を大幅に超えるケースも増えています。三菱商事の撤退はまさにその典型例で、「入札時想定に比してコストが倍以上になった」という理由で採算が取れなくなりました。

また、専用船舶の確保が難しいこと、部材を海外から輸入する必要があることから輸送コストや為替リスクを受けやすいことも重なります。

技術・設計・インフラ

浮体式の実用化が鍵です。日本の多くの海域が深いため、着床式では海底構造の制約やコストで不利になることがあります。浮体構造に耐える技術の整備が求められています。

また、耐風・耐地震性能、台風や波浪などの厳しい海象条件への対応が必要です。これらは技術的な設計・管理・保守体制の整備を要します。

建設・据付船舶、港湾・護岸施設、陸上での変電設備、海底ケーブル敷設能力など、物理的インフラが十分ではないことが障害になっています。

社会的受容性・環境・地域合意

漁業との調整が重要です。漁場の減少や漁業活動への影響を懸念する漁業者が多く、これらと合意形成することなしにはプロジェクトは進めにくいです。

海洋生態系・環境影響評価が大事ですが、調査と対応のコスト・時間もかかります。景観への影響や観光との関係を心配する住民もいます。

地域への利益還元の仕組み(漁業権補償、地域振興など)が整っていないと、合意が得られにくいです。

制度・政策・送電網などの制度的障壁

許認可手続が複雑で時間を要すること。環境法規・海域利用法などの法制度運用の明確性・効率性が求められています。

送電網(系統接続)の容量・インフラの拡充が必要です。発電できても電気を運ぶ線や変電所が十分ではないと、活用できない発電能力が出てきます。

入札制度の設計もポイントです。コスト見通しがあいまいなまま低価格で入札した事業者が後で負担を抱える構造があるため、リスクの共有や補助・保証制度の整備が重要です。

展望

では、これら課題を踏まえて日本の洋上風力が今後どう発展していくか、展望を見てみます。

浮体式の加速

日本は広大な排他的経済水域(EEZ)を持っており、水深が深い海域が多い国です。浮体式を技術的・経済的に実用化できれば、設置可能な海域が格段に拡大します。政府や業界が浮体式風車の実証試験や大型プロジェクトに向けて動き始めています。これが成功すれば、洋上風力の潜在力を開花させるカギとなります。

政策支援・制度改革

- 入札制度の見直し(リスクを見込んだ価格の許容、契約期間の延長など)

- コスト上昇への対応(材料・輸送・人件費等)や補助・助成金制度の拡充

- 許認可プロセスの簡素化・迅速化

- 地域合意制度の明確化と地域振興との連携

政府も2025年現在、これらに対して動いています。三菱が撤退した案件を再入札するなどの対応も始まっています。

経済・産業の波及効果

洋上風力発電には発電そのもの以上の効用があります。造船、風車製造、ケーブル製造、据付船・保守船、港湾改修など、多くの関連産業に仕事や技術開発が生まれます。地域経済の活性化も期待されます。

国際連携・海外事例からの学び

ヨーロッパや中国での浮体式技術・耐災害設計・入札制度・地域合意の経験を参考にすることが、日本にとって効率的な道です。また、日本が外国企業や国際機関と協力して技術移転やノウハウ共有をすることで、実用化スピードを上げることができるでしょう。

まとめ

洋上風力発電は、日本が脱炭素を進め、エネルギーの自給力を強化するうえで非常に有望な選択肢です。しかし、現状を見ると、導入容量はまだ十分とは言えず、目標と実績のギャップが明らかです。特に採算性やコスト、技術・インフラ、制度・合意形成といった課題が足かせとなっています。

その一方で、目標が明確であること、そして政府・業界双方が浮体式技術実証や制度の見直しを始めていることはポジティブな兆候です。これらがきちんと機能すれば、日本は洋上風力発電で大きな飛躍を遂げる可能性があります。「遅れているが、伸びしろが大きい」この分野は、日本の2050年カーボンニュートラルとエネルギー自立の鍵を握っていると言えるでしょう。