はじめに:資源制約と循環経済の必要性

21世紀半ばにかけて、地球規模で資源制約と環境負荷の課題が強まっています。資源採掘コストの上昇、不安定なサプライチェーン、そして気候変動への対応が、産業界と政策当局の両方にとって喫緊の課題です。このような中、「使い捨て」型の経済モデル、すなわちリニア(直線型)経済では、持続可能性の限界が鮮明になってきました。

そこで注目されているのが、サーキュラーエコノミー(循環経済)という概念です。これは単なるリサイクルの強化ではなく、「資源の価値を可能な限り循環させる仕組みを経済システム全体で組み直す」視点を持つ新しい経済モデルです。日本政府もこの方向性を国家戦略として位置付け始めており、地域自治体や企業の参画が進んできています。

出典:https://www.env.go.jp/policy/hakusyo/r03/html/hj21010202.html

本稿では、日本におけるサーキュラーエコノミーの理論的枠組みから、焼却中心の廃棄物処理構造、政策転換、自治体の先進事例などを詳細に分析し、その意義と課題を整理します。

サーキュラーエコノミーの理論的整理

循環経済とは何か:政府白書の定義

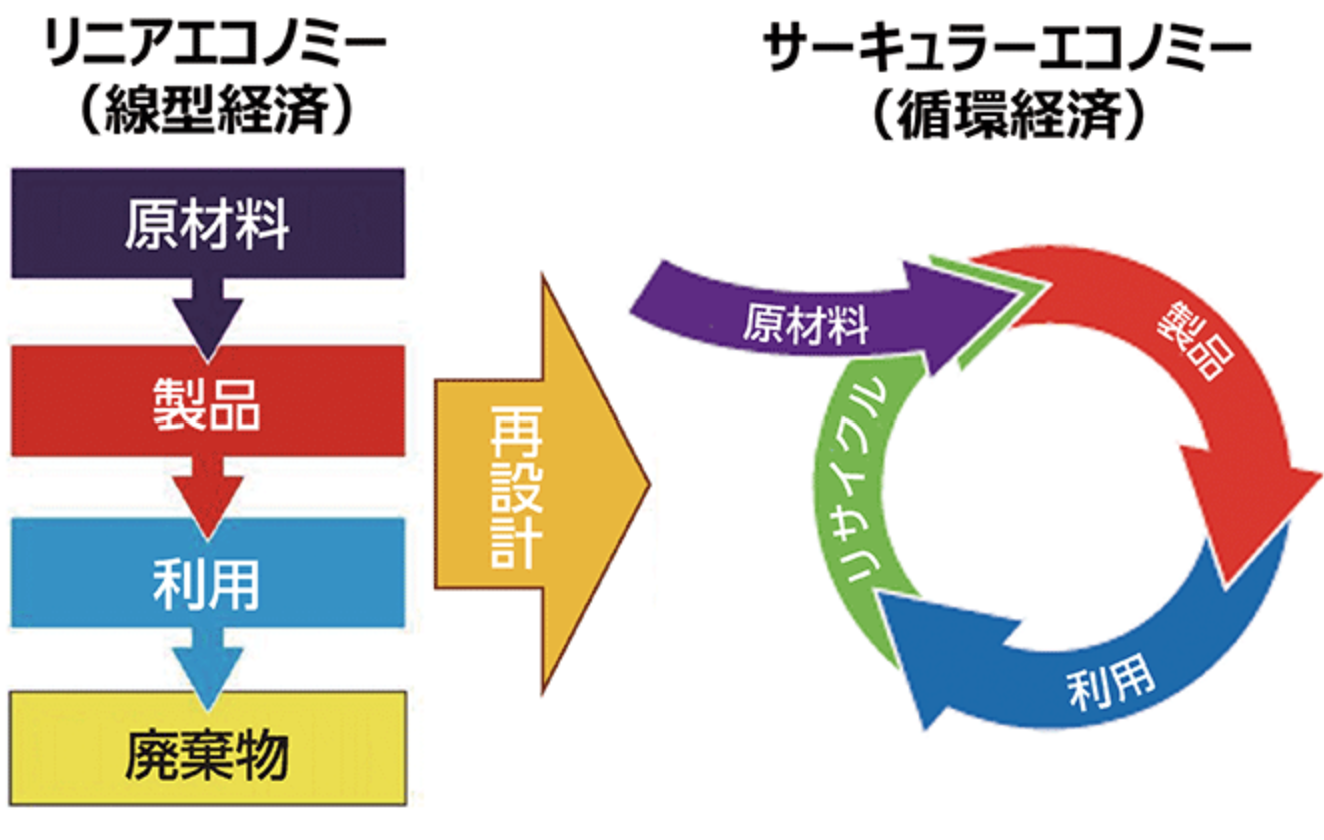

環境省の令和7年版の「環境・循環型社会・生物多様性白書」では、サーキュラーエコノミーを「資源や製品の価値を維持・回復・付加することで、それらを循環的に利用する経済システム」と明確に定義しています。具体的には、環境配慮設計(design) や 製品の長寿命化・修理、再利用・リサイクルなどのアプローチを通じて、天然資源利用や廃棄物を削減することが狙いです。

この定義を見ると、サーキュラーエコノミーが単に「廃棄物問題を処理する仕組み」ではなく、「経済モデルの再設計」を伴う包括的な改革であることがわかります。

官民連携の枠組み強化:産官学パートナーシップ

2023年12月、経済産業省と環境省は「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ(Circular Partners)」を立ち上げました。これは、循環経済の実現に向けて企業、自治体、大学、研究機関などが有機的に連携するためのプラットフォームです。

また、同年9月には参加会員の募集が始まっており、企業231社、自治体13、市民団体、研究機関などが参画しています。

こうした広域連携は、サーキュラー経済を単なる環境政策から、国家戦略・産業政策へと高める重要な構造基盤です。

日本の廃棄物処理構造:焼却依存の実態と課題

現状分析:焼却の割合と環境統計

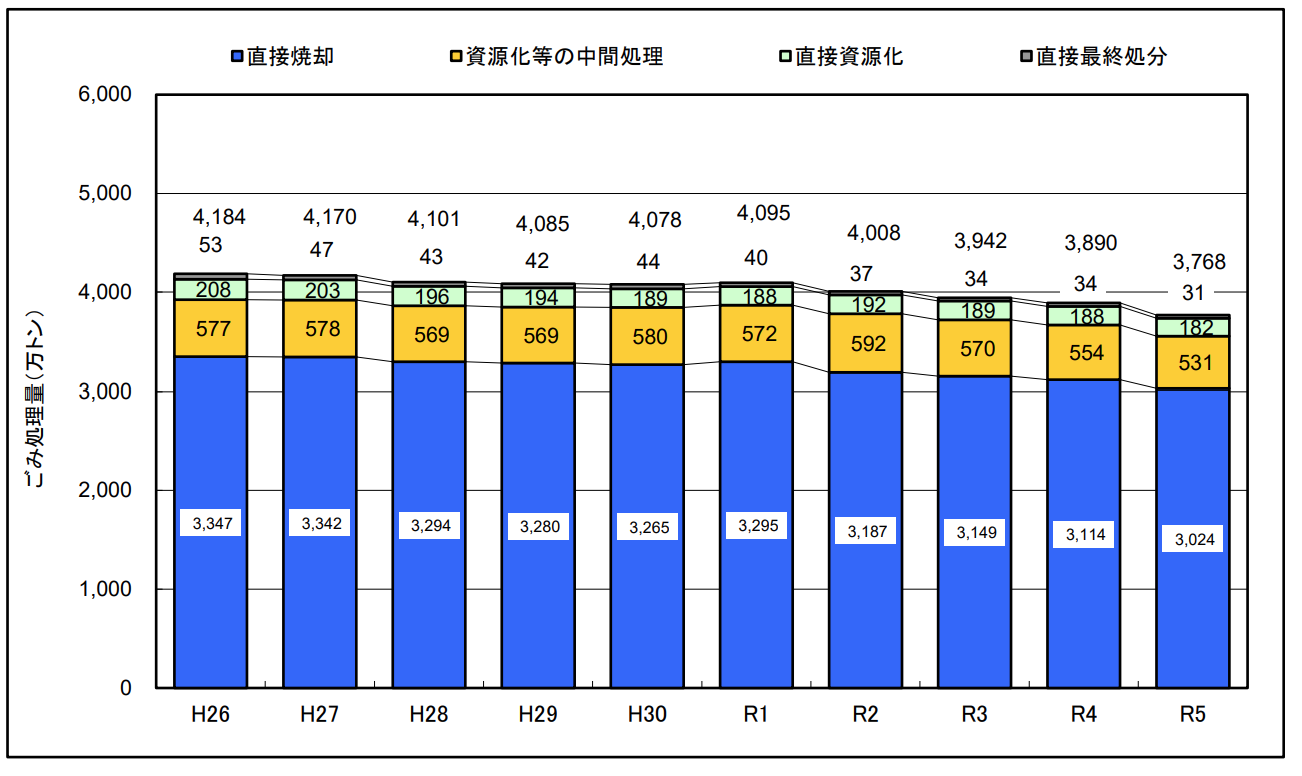

日本ではごみの処理において、焼却が非常に大きな役割を果たしています。環境省の最新データ(令和5年度)によれば、全国の一般廃棄物(家庭ごみなど)の処理において焼却は大きな割合を占めており、最終処分(埋立)量に比べて圧倒的です。

出典:https://www.env.go.jp/content/000301183.pdf

また、令和2年度には全国の一般廃棄物排出量が4,167万トン、1人1日あたりのごみ排出量が901グラムに達しており、ごみ総量は依然として高いレベルです。さらに焼却施設数は1,056施設(令和2年度時点)、そのうち36.6%に発電設備が付帯しており、焼却による熱回収(ごみから電力を得る)も一定進展しています

この数値から、焼却は単なる廃棄手段であるだけではなく、エネルギー資源としても機能していることが読み取れます。しかし、この構造には重大な矛盾も孕んでいます。

焼却中心の構造が抱える課題

まず、CO₂排出の問題です。特にプラスチックを燃やすと化石燃料と同等のCO₂が発生する可能性があり、気候変動対策との整合性が問われます。さらに、焼却によって一度“価値”があった資源(紙、金属、プラスチックなど)が完全に失われてしまう点も深刻です。これはサーキュラーエコノミーの根本思想と矛盾します。

加えて、焼却施設の建設・維持には高額なコストがかかります。多くの自治体では焼却炉の老朽化が進んでおり、更新時期を迎えているところも少なくありませんが、新設や更新には財政負荷が重くのしかかります。さらに、ごみ排出量が人口減少などで減少傾向にある自治体では、焼却量の減少が施設の効率低下を招き、コスト回収が難しくなる可能性があります。

また、焼却を前提としたインフラを長期にわたって維持してきた構造そのものが、リデュース(発生抑制)や素材循環への転換を阻む障壁になっているケースが散見されます。

政策転換と支援:サーキュラー社会への国家戦略

循環経済促進支援制度

2025年度、環境省は「自治体CE(循環経済)診断・ビジョン作成」および「循環型ビジネスモデル実証事業」を支援する予算を設置しました。これは、地域資源を活用し、循環型経済への移行を加速させるための制度です。

自治体はこの制度を活用して、自らの循環ポテンシャルを専門家とともに評価し、未来像(ビジョン)を策定することができます。さらに、診断に基づいた実証事業を通じて、地域内で循環ビジネスを育てる支援も行われます。

国家レベルの司令塔強化

白書によれば、2024年7月には「循環経済に関する関係閣僚会議」が新設され、第1回会議で、国家戦略としての政策パッケージ構築が指示されました。

このような体制強化は、サーキュラーエコノミーを単なる環境施策から、国家全体の経済・地域戦略へと位置づけ直す動きの象徴です。

自治体の実践例:地域から始まる循環モデル

国家戦略だけでなく、現場の自治体が先陣を切ってサーキュラーエコノミーを具現化しています。以下に代表的な事例を詳述します。

上勝町(徳島県):ゼロ・ウェイストの先駆者

徳島県上勝町は、2003年に日本で初めてゼロ・ウェイスト宣言を行った自治体として広く知られています。町民はゴミを45種類に細かく分別し、その多くを循環資源として再利用しています。

この45分別体制は、資源としての価値をきめ細かく回収する設計であり、まさに循環経済の思想そのものです。

上勝町には、リユースショップ(くるくるショップ)やゼロ・ウェイストセンターがあり、住民参加型の資源循環活動が定着しています。人口規模は小さいながらも、資源を「捨てるもの」ではなく「循環させる資源」として扱う町づくりが展開されており、その実践は国内外から注目されています。

川崎市:産業共生による持続可能な資源循環

川崎市は工業都市ならではの強みを生かし、「川崎エコタウン」構想を通じて産業間の資源共生(インダストリアル・シンビオシス)を実現しています。製鉄、化学、製紙などの企業が副産物(熱、廃材、汚泥など)を共有・利用し合うことで、ごみを削減しつつ経済効率を高める仕組みを構築しています。市域を一種の“循環プラント”として捉えるアプローチは、単なるごみ対策を超えた地域経済戦略です。

北九州市:循環産業の拠点都市

北九州市は、廃棄物処理と資源循環を産業化するモデル都市です。同市はエコタウン事業を通じ、廃棄プラスチック、金属スクラップ、小型家電などを対象とした高度リサイクル企業を集積させています。大学・企業・行政が連携して地域循環共生圏を形成し、資源循環と雇用創出、地域経済活性化を両立させる取り組みを進めているのです。これは、地方自治体が主体となってサーキュラーエコノミーを成長軸に据える具体モデルと言えます。

サーキュラーエコノミー転換の意義と課題

意義の拡張

- 環境面

資源の効率利用と廃棄物削減は、気候変動対策に直結します。焼却依存から抜け出すことで、温室効果ガスの排出削減が期待できます。 - 経済成長

リサイクル材や再生資源を活用するビジネスモデルは、新たな成長市場を創出します。循環型産業は、地方経済の活性化や新しい雇用の源泉にもなり得ます。 - 社会インクルージョン

自治体と市民の協働、住民参加型の分別・再利用活動を通じて、地域のコミュニティの結びつきが強まり、地方創生と環境保全が融合します。

主な課題

- インフラロックイン:既存の焼却施設への依存が、循環型インフラへの移行を妨げる可能性があります。

- 財政面:循環モデルへの転換には、設備投資・運営コスト・人材育成が必要です。自治体によっては予算確保が難しい。

- 評価指標の整備:循環性を定量化するための共通指標が未成熟な地域も多く、循環モデルの進展を測る指標設計が急務です。

- 市民行動の変容:細分化された資源分別やリユースへの参加には、市民全体の協力と理解が必要で、教育・啓発活動の強化が求められます。

循環が未来になる

日本がサーキュラーエコノミーへ本格的に転換するかどうかは、今がまさに重要な分岐点です。焼却中心の廃棄物処理構造はこれまで合理的でしたが、持続可能性の観点からは限界が明らかになってきました。一方で、自治体の先進事例や国家の制度的支援が整備されてきており、新しい循環モデルへの移行が現実的な道筋になりつつあります。

産官学が連携する「Circular Partners」のようなプラットフォームや、自治体CE診断支援事業などは、地域レベルから大規模な循環経済社会をつくるための重要な基盤です。さらに、地方創生や地域産業の再活性化という観点からも、サーキュラーエコノミーは単なる環境政策にとどまらない戦略的価値を持ちます。

サーキュラーエコノミーへの転換は、単なる理想論ではありません。持続可能な未来を現実にするための 経済の再設計 なのです。今、私たちは捨てるという発想を根本から見直すチャレンジを、地域から国家へ、そして社会全体で進めていく必要があります。