はじめに

再生可能エネルギーの導入が急速に進む中で、発電量の変動や需給の不安定さを補うインフラとして、いま「系統用蓄電池」が注目を集めています。系統(電力系統、グリッド)に繋がる大規模蓄電池は、電力の安定運用、再エネの有効活用、脱炭素社会に向けた鍵ともなり得ます。本稿では、まずその「仕組み」を整理し、次に「サプライチェーン(供給網)」の構造を見て、最後に特に「中国」の位置づけと課題を探ってみたいと思います。

系統用蓄電池の仕組みと役割

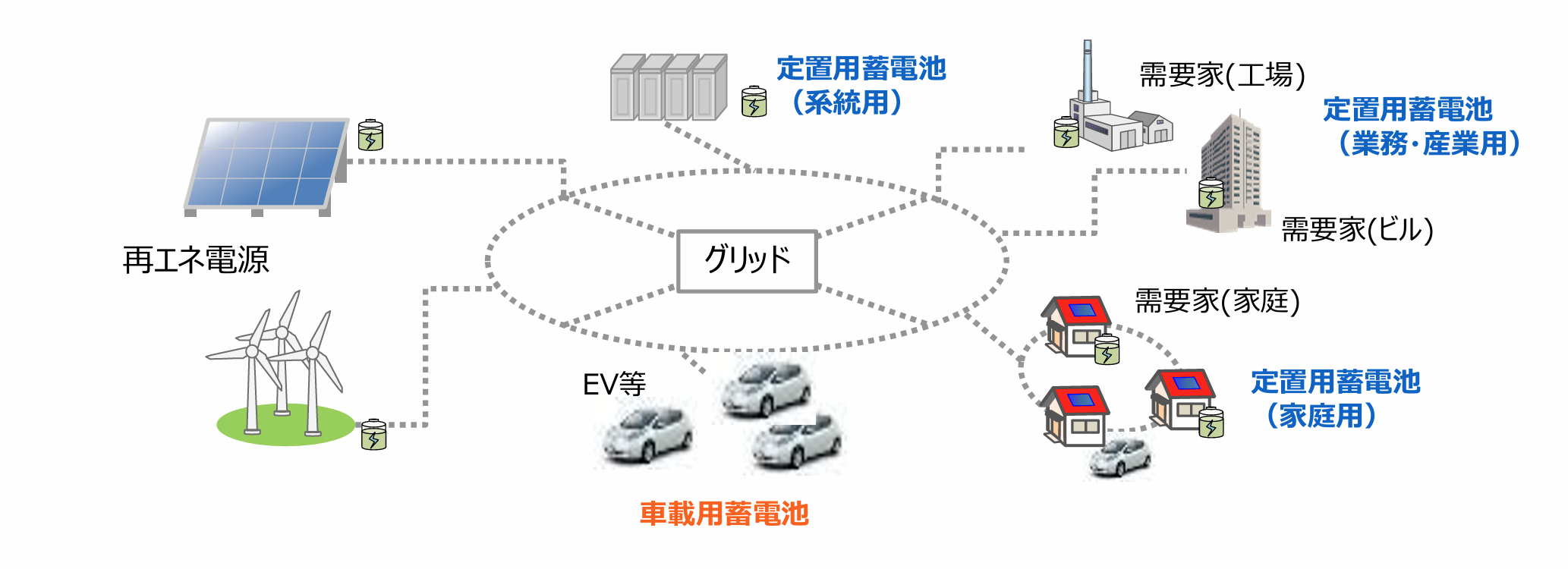

系統用蓄電池とは、文字通り「電力系統(グリッド)」に接続され、電力を貯めたり放出したりする装置を指します。発電所から送られた電力、あるいは余剰になった再エネ電力を蓄えておき、必要時に系統へ戻すという働きです。以下、主な機能・仕組みを整理します。

(1)主な機能

- ピークシフト/ピークカット:電力需要が高くなる時間帯(ピーク)に備えて、あらかじめ蓄電しておいた電力を放出する。逆に需要の低い時間帯に蓄えることで、需給バランスを平準化できます。

- 変動再エネの調整力:太陽光、風力など出力が変動しやすい再エネを系統に多数接続する際、電力の余剰/不足が生じるため、それを補う役割を果たします。

- 系統の安定化:電圧・周波数の変動に対して迅速に応答できる蓄電設備は、系統全体の信頼性を高める上で重要です(たとえば、瞬時の需給ギャップを蓄電池でモニター・応答するなど)。

- バックアップ・非常時対応:停電や電力供給の途絶に備えて、蓄電池が電力系統や重要施設を支える「非常用蓄電源」としても機能します。

出典:参考資料(蓄電池)p2

https://www.meti.go.jp/press/2024/12/20241227006/20241227006-7.pdf

(2)構成・仕組み

系統用蓄電池の構成は、大まかに以下の要素から成ります。

- 電池モジュール/パック:リチウムイオン電池などを複数セルとして構成し、モジュール→パック化されたもの。

- 蓄電制御装置(インバータ・コンバータ等):直流(DC)を交流(AC)に変換する、充放電制御を行う装置。系統接続のためにはインバータが欠かせません。

- エネルギーマネジメントシステム(EMS: Energy Management System):蓄電池の充放電、系統運用との連携、最適な稼働管理を担うソフトウェアや制御系。

- 接続インフラ・系統接続設備:送電/配電網への接続、変電設備、保護装置、通信系といったインフラが必要です。

- 安全・監視機構:電池の寿命・状態(SOH: State of Health)監視、温度管理、安全対策(熱暴走防止など)も重要な構成要素です。

(3)使われる電池技術と特性

系統用としては、重量・大きさよりも「寿命」「安全性」「コスト」「効率」が重要となります。例えば、リン酸鉄リチウム(LFP:LiFePO₄)電池が定置用・グリッド用途でよく採用されており、安全性に優れ、コストにも優位性があります。

また、蓄電池の性能指標としては「エネルギー密度」「出力密度」「充放電効率」「サイクル寿命」「自己放電率」などがあります。系統用では、出力(kW)よりも容量(kWh)や寿命・コストが重視される傾向です。

(4)運用の観点からのポイント

系統用蓄電池を導入・運用するにあたって、以下の点が鍵となります。

- 導入コストとランニングコスト:初期設備費、メンテナンス費用、交換サイクルなどを含めて長期的な収益性を検討する必要があります。

- サービス提供モデル:ピーク対応、系統調整、電力市場への参加(例:需要応答・電力売買)など、どのようなサービスを提供するかが重要です。

- 系統接続の制度・ルール:日本でも「再エネ大量導入時代」に向けて、系統接続・系統安定のための制度整備が進んでおり、蓄電池もその中に含まれます。

- 寿命・廃棄・リサイクル:蓄電池は長期間稼働する設備ですが、使用後の電池をどのように処理・リサイクルするかも重要な課題です。

サプライチェーン(供給網)の構造と課題

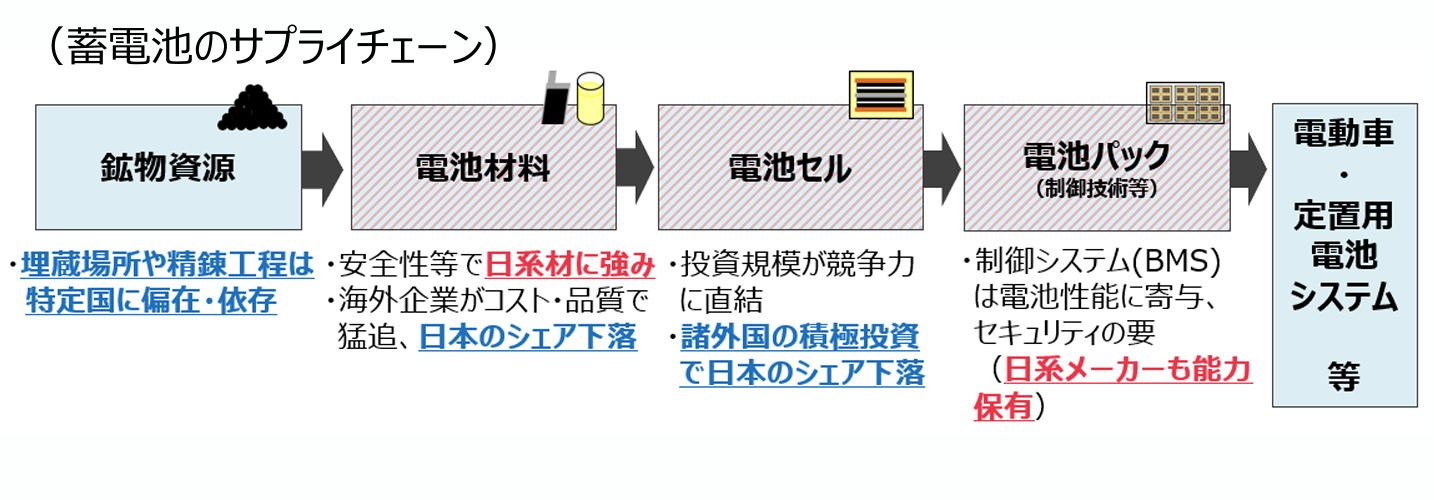

系統用蓄電池を構成・運用するためには、電池セル・モジュール・パックという製造レイヤーだけでなく、その元となる「原材料」「部材」「製造」「流通」「設置」「運用・保守」「リサイクル」といった幅広いサプライチェーン(供給網)が関係します。以下、この構造と、特に日本・グローバルでの課題を整理します。

(1)サプライチェーンの主要構成

- 原材料(鉱物資源):リチウム、コバルト、ニッケル、マンガン、グラファイトなどがリチウムイオン蓄電池では主要な材料です。これらは採掘・精錬・加工を経て電池材料メーカーに供給されます。

- 素材・部材メーカー:正極材、負極材、電解液、セパレータ、ケース、BMS(電池管理装置)などの部材を製造する企業が関わります。

- セル製造:素材からセル(電池単体)を作る。

- モジュール/パック化:セルを複数束ねてモジュール化、パック化し、インバータ・制御装置と組み、設置可能な蓄電システムにします。

- システムインテグレーション・設置:蓄電池システムを系統に接続するための設計・設置・運用を担う。

- 運用・保守・リサイクル:稼働後のメンテナンス、寿命終了時の回収・再利用・リサイクルといったフェーズも大切です。

出典:経済産業省 蓄電池の製造サプライチェーン強靱化支援事業について 2025年6月 p11

https://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/review2025/kokai/0602_1gaiyo.pdf

(2)日本における課題

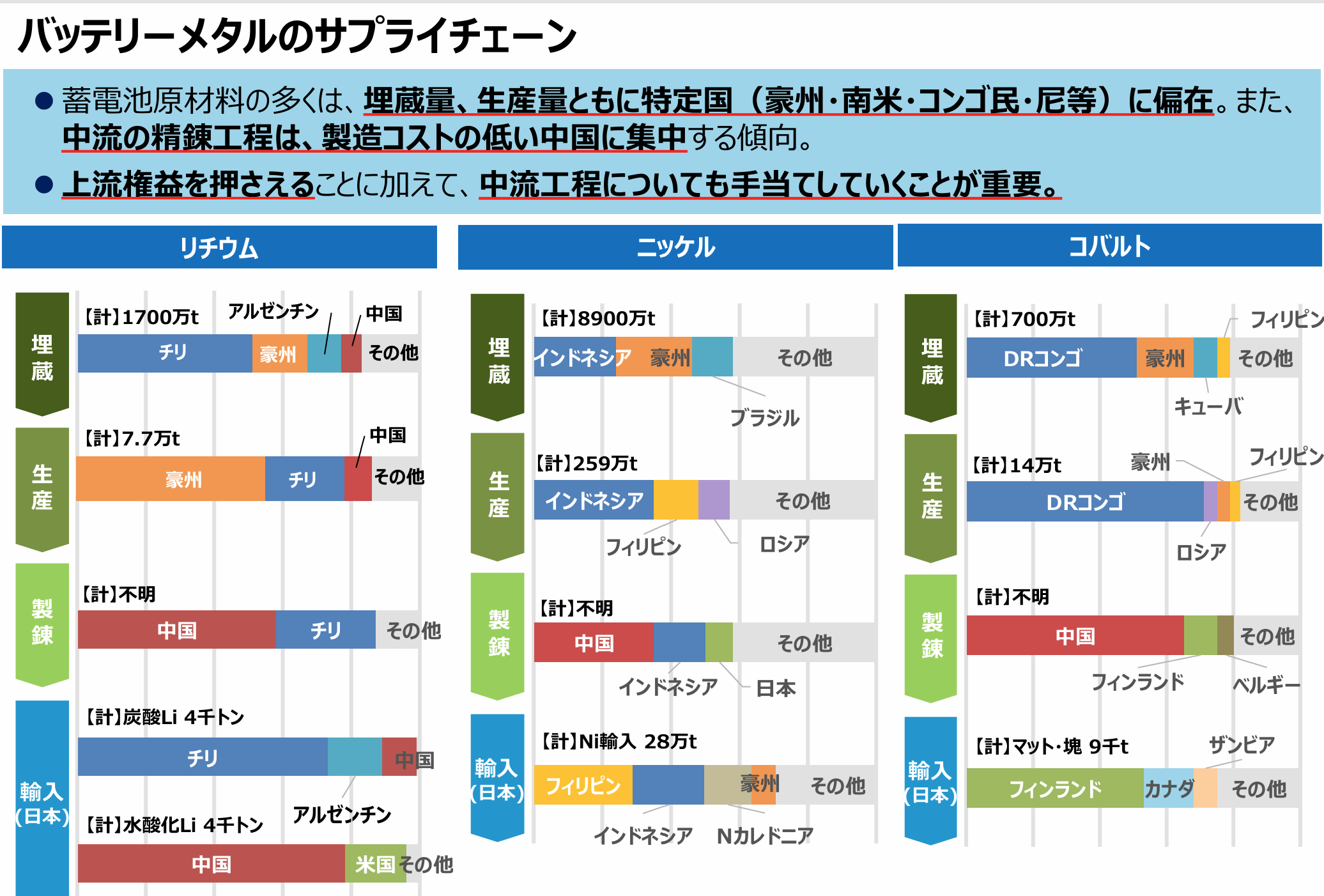

日本ではこのサプライチェーンをめぐって、以下のような課題が指摘されています。例えば、経済産業省の報告資料では、「バッテリーメタルの埋蔵・生産や精錬工程を特定国に依存するサプライチェーン構造にある」ことが指摘されています。

具体的には、

- 原材料から精錬・加工までを海外(特に中国等)に頼る構造がある。

- 国内での製造能力や規模によるコスト競争力が、海外、特に中国・韓国勢と比べて劣後している。

- サプライチェーン全体でのデータ連携・トレーサビリティ(どこで、どのように材料が使われたかを追跡可能にする仕組み)が未成熟である。

- 長期的には「性能・安全性」では日本が強みがありますが、「大量生産・コスト低減」という点でハードルがあります。

(3)グローバルな供給網の特徴とリスク

素材から電池セルの生産まで、特定地域・特定国が高シェアを占めており、サプライチェーンの集中化が進んでいます。特に、中国がその中心的な役割を担っています。

サプライチェーンが国際化・多層化する一方で、地政学的リスクや貿易制限、資源調達リスク、原材料価格の変動、環境・人権リスク(採掘現場の状況など)といった課題も浮上しています。

各国では「脱炭素 × 経済安全保障」という観点から、蓄電池関連サプライチェーンの国内確保・多様化を戦略的に進めようという動きが出ています。

(4)リサイクル・循環の視点

サプライチェーンの末端として、使用済み蓄電池の回収・リサイクルもますます重要になってきています。電池の寿命が来た後、再生利用または材料を回収することで、原材料需要や環境負荷を軽減できます。サプライチェーン全体の“循環可能性”を視野に入れた制度設計が重要です。日本では、蓄電池産業戦略の中でそのような視点も提示されています。

3.中国の動向:世界の要とも言える存在

系統用蓄電池、ひいては電池産業全体を語る上で、やはり中国の存在を抜きには語れません。ここでは中国がどのような立ち位置なのか、その強みと課題を整理してみます。

(1)中国の強みと現状

中国企業は、電池セルの製造能力において世界で高いシェアを持っています。例えば、リチウム電池セル製造において「約80%を占める」といったデータもあります。中国が変える世界のリチウム産業 | Global X Japan

原材料の川上から加工・製造・統合まで、「川上から川下まで」関わる企業・インフラを国内で整備してきたという構造があり、スケールメリットとコスト競争力が非常に高いです。

定置用(系統用)蓄電池分野でも、中国はリードしています。再エネの大量導入が進む中、中国の「調整力・系統安定化用途の蓄電池」導入も拡大しています。

(2)サプライチェーンにおける中国の集中と影響

中国が原材料の精錬・素材加工などにおいて極めて高いシェアを持っているという指摘があります。

出典:経済産業省 蓄電池産業戦略 2022年8月31日 蓄電池産業戦略検討官民協議会 p9

このように中国がサプライチェーン上で優位を握ることで、世界の電池・蓄電池産業における「構造的な依存」が生まれており、これは日本を含む他国にとってのリスクとなっています。

(3)中国の課題・リスク

中国にも課題があります。過剰生産リスク、環境・人権課題、貿易・地政学リスクなどです。たとえば、需要を上回る生産能力が将来的に価格低下や供給過剰を招くという懸念があります。

また、サプライチェーンがあまりにも集中していることで、供給のボトルネックや国際制裁・輸出規制の対象になりやすいというリスクがあります。

中国国内でも安全性、品質管理、製造コストの低減、次世代電池技術の実用化など、課題が残っています。

(4)日本/各国との関係性と今後の展望

日本を含めた他国では、中国への依存を少しずつ軽減し、「多極化したサプライチェーン」を構築しようという動きが出ています。これは、安全保障/経済安全保障の観点からも重要です。

ただし、日本の技術・安全・信頼性という強みもまだ有効であり、それを活かしながらコスト低減・量産化のチャレンジをクリアすることで巻き返しの可能性があります。

また、系統用蓄電池という観点では、再エネを大量導入するための鍵インフラとなるため、制度設計、政策支援、電力市場の整備といった「周辺環境」の整備も非常に重要です。

まとめ:系統用蓄電池が拓く未来と日本の立ち位置

系統用蓄電池は、再生可能エネルギーの本格導入、脱炭素社会への移行、そして電力系統の安定運用を支えるインフラとして、今まさに重要性を増しています。しかし、その実現には単なる電池技術だけではなく、サプライチェーン、制度・市場設計、国際サプライチェーンの安全保障的視点など、幅広い課題を抱えています。

日本にとっては、以下のような観点がカギとなるでしょう。

- 高性能・安全性・信頼性という日本の強みを維持・強化する。

- (同時に)コスト競争力を高め、大量生産・量販化まで持っていく。

- サプライチェーンの上流(原材料・素材)から下流(設置・運用・リサイクル)まで包括的に整備し、トレーサビリティ・持続可能性を確保する。

- 中国のサプライチェーン優位性を踏まえつつ、多国間・多地域に分散した供給網を構築する。

- 電力系統や再エネ導入・制度設計といった“周辺環境”の整備(系統接続、電力市場、需給調整メカニズム、系統安定化サービス)にも注力する。

系統用蓄電池の普及が進むと、電力が「ふだんはストック可能」「需給ギャップを補える」「災害・停電時にも強靭な電力インフラ」という姿へと変わっていく可能性があります。そうした社会では、電気は単に「送られてくるもの」ではなく、「貯めて/使って/再び活用する」資源として位置づけられます。

最後に一言、冒頭の言葉を借りれば――「蓄電池は、産業の“心臓”とも言える存在です」。そのサプライチェーンや国際的な競争・協調の構図を理解することは、エネルギーの未来を考えるうえで欠かせません。